Themen

2000 - heute

1950 - 1999

1900 - 1949

1800 - 1899

1700 - 1799

1500 - 1699

1500 - 1699

1300 - 1499

1000 - 1299

500 - 999

44 v.Chr. - 499 n.Chr.

2019: Der „Brexit“

Obwohl sich bereits 2016 in einem Referendum rund 52 % der Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU entschieden hatten, musste der Austrittstermin bis 2019...

Juni 2018: Gipfeltreffen in Singapur

Mit dem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des nordkoreanischen Staatsoberhauptes Kim Jong-un am 12. Juni 2018 kam es zum ersten Mal seit der Gründung Nordkoreas 1948 zu...

Oktober 2018: Protestbewegung der "Gelbwesten"

Benannt nach den gelben Warnwesten der Aktivisten und Aktivistinnen trat die Protestbewegung (französisch: „les Gilets jaunes“) zum ersten Mal im Oktober 2018 in Erscheinung. Rund...

2017: Die Katalonien Krise

Ausgelöst wurde der Konflikt durch ein (einseitiges) Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017, nachdem die spanische Regierung unter Ministerpräsident Rajoy zuvor Teile der...

2017: Verurteilung des „Schlächters vom Balkan“

Ratko Mladic, der den Völkermord in Srebrenica zu verantworten hat, wurde vom UN-Kriegsverbrechertribunal wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die...

2016: Datenleck: Die Panama Papers

Aufgrund eines Datenlecks gelangten vertrauliche Daten und Dokumente der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca an die Öffentlichkeit, die den Verdacht auf eine Reihe von Straftaten...

2016: Wahlkampf in den USA

Auf Seiten der Republikaner setzte sich Donald Trump gegen alle parteiinternen Konkurrenten durch - er wurde auf dem Parteitag am 19. Juli 2016 zum Präsidentschaftskandidaten...

2015: Bürgerkrieg in Syrien

Nach dem Vorbild des „Arabischen Frühlings“ demonstrierten syrische Studenten gegen das autoritäre Regime von Bashar al Assad. Sie wurden verhaftet und gefoltert. Der Konflikt...

2015: Das Jahr der Terroranschläge in Frankreich

Am 7. Jänner 2015 erfolgte ein Bombenanschlag auf die Redaktion des Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ in Paris, am 9. Jänner folgten eine Geiselnahme und ein Anschlag auf einen...

2015: Die griechische Finanzkrise

Um den drohenden Staatsbankrott abzuwenden, wurde Griechenland durch Mitgliedsländer der Eurozone (wie insbesondere Deutschland), dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der...

2014: Die Ukraine-Krise und die Annexion der Krim

Nach der Aussetzung eines Assoziierungsabkommens mit der EU durch die ukrainische Regierung unter Präsident Wiktor Janukowytsch kam es zu monatelangen Protesten seitens des...

2014: Präsidentschaftswahl in der Türkei

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei wurde Recep Tayyip Erdogan zum 12. türkischen Staatspräsidenten gewählt. Der ehemalige Oberbürgermeister von Istanbul (von 1994 bis...

2013: Papst Benedikt XVI. tritt zurück

Am 11. Februar 2013 verzichtete Papst Benedikt XVI. als erster Papst seit über 700 Jahren auf sein Amt. Papst Benedikt XVI. sagte, er sei „zur Gewißheit gelangt , dass meine...

2011: Nuklearkatastrophe von Fukushima

Am 11. März 2011 kam es in Japan infolge eines Tsunamis zu einer Reihe schwerer Unfälle im japanischen Kernkraftwerk Fukushima. Die freigesetzten Mengen an radioaktivem Material...

2010: Anschläge auf die Moskauer Metro

Am 29. März 2010 wurden in zwei Stationen der Moskauer Metro Sprengstoffanschläge verübt. 39 Menschen starben, mehr als 100 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der...

2011: Arabischer Frühling

Das Jahr 2011 war geprägt vom Ausbruch des sogenannten „Arabischen Frühlings“, der ausgehend von Tunesien zum Sturz mehrerer autoritärer Regierungen im Nahen Osten führte.

...

2008: Neuer US-Präsident Barack Obama

2008 wurde Barack Obama (Demokratische Partei) als erster Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt. Mit seinem Wahlsieg hatte sich Obama gegen den Republikaner John McCain...

2006: Staatspräsident Aljaksandr Lukaschenka

Am 20. März 2006 gewann Aljaksandr Lukaschenka, Amtsinhaber seit 1994, die Präsidentschaftswahl in Weißrussland. Trotz massiver Drohungen der Regierung demonstrierten tausende...

2006: Staatspräsident Aljaksandr Lukaschenka

Am 20. März 2006 gewann Aljaksandr Lukaschenka, Amtsinhaber seit 1994, die Präsidentschaftswahl in Weißrussland. Trotz massiver Drohungen der Regierung demonstrierten tausende...

2005: Jugendkrawalle in Frankreich

Wochenlang wurden Vorstädte in Frankreich von Unruhen Jugendlicher erschüttert. Autos, Schulen und Kindergärten wurden in Brand gesteckt, der Ausnahmezustand wurde verhängt und...

2004: Tsunami

Am 26. Dezember 2004 kam es im Indischen Ozean zunächst zu einem schweren Erdbeben der Stärke 9,1 – die nachfolgende Flutwelle verwüstete die Küstengebiete von Indien, Sri Lanka,...

2003: Absturz der Raumfähre Columbia

Am 1. Februar 2003 zerbrach die Raumfähre Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Dabei kamen alle sieben Besatzungsmitglieder ums Leben.

Terroranschläge vom 11. September 2001

Am 11. September 2001 entführten Selbstmordattentäter der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida drei Verkehrsflugzeuge und lenkten sie in die Türme des New Yorker World...

1998: Karfreitagsabkommen im Nordirlandkonflikt

Am 10. April 1998 wurde das so genannte Karfreitagsabkommen (engl. Good Friday Agreement) geschlossen, ein Übereinkommen zwischen der Regierung der Republik Irland, der Regierung...

1997: Lady Diana starb bei einem Autounfall

Im Herbst 1997 starb Prinzessin Diana, die erste Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles bei einem Autounfall in einem Pariser Straßentunnel. Laut Medien säumten drei...

1996: Das Klonschaf Dolly

Am 5. Juli 1996 wurde das Schaf Dolly als erstes Säugetier geboren, das aus einer adulten Zelle geklont worden war. Bei den zuvor geklonten Säugetieren waren nur embryonale Zellen...

Juli 1995: Das Massaker von Srebrenica

Während der Kriegsereignisse in Ex-Jugoslawien wurden in der Gegend von Srebrenica im Juli 1995 ungefähr 8000 Menschen getötet. Das Massaker vom Juli 1995 gilt als das schwerste...

1994: Nelson Mandela wird zum ersten schwarzen Präsidenten gewählt

1994 wurde Nelson Mandela, der Präsident des ANC (African National Congress), zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Der erst 1990 nach 27 Jahren aus der Haft...

1993: Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York City

Am 26. Februar 1993 wurde in New York City ein Bombenanschlag auf das World Trade Center verübt, bei dem über 1000 Menschen verletzt und sechs Menschen getötet wurden.

...

1993: Das Ende der Tschechoslowakei

Am 25. November 1992 wurde ein Gesetz zur Auflösung der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik verabschiedet. Tschechien und die Slowakei bilden seit 1. Jänner 1993...

1991: Zerfall Jugoslawiens

Slowenien und Kroatien waren die ersten Teilrepubliken, die am 25. Juni 1991 ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärten; eine Reihe von Kriegen waren die Folge bis zur...

1990: Friedensnobelpreis für Michail Gorbatschow

Durch seine Politik der Glasnost (Offenheit) und der Perestroika (Umbau) leitete Michail Gorbatschow das Ende des Kalten Krieges ein. Er war von März 1990 bis Dezember 1991...

1989: Fall der Berliner Mauer

Nach 28 Jahren ihres Bestehens fiel die Berliner Mauer in der Nacht von Donnerstag, den 9. November auf Freitag, den 10. November 1989.

1986: Atomreaktor-Katastrophe in Tschernobyl

Am 26. April 1986 kam es im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl bei der Simulation eines Stromausfalls zur Explosion des Reaktors. Mindestens 10.000 Menschen starben an den...

1981: AIDS wird als eigenständige Krankheit erkannt

Am 1. Dezember 1981 wurde AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, englisch für „Erworbenes Immundefektsyndrom") als eigenständige Krankheit erkannt. Erstmals nachgewiesen wurde...

1980: Beginn des ersten Golfkriegs

1980 begann der erste Golfkrieg, ausgelöst durch einen Angriff des Iraks unter Saddam Hussein auf den Iran unter Ayatollah Khomeini. Er endete nach acht Jahren durch einen...

1975: Ende des Vietnamkrieges

Nach zwanzigjähriger Dauer wurde der Krieg zwischen Süd- und Nordvietnam beendet. Die USA hatten Südvietnam, die Volksrepublik China und die Sowjetunion das kommunistische...

1974: Die Watergate-Affäre

Als erster Präsident der Vereinigten Staaten musste Richard M. Nixon mitten in seiner Amtszeit das Weiße Haus verlassen. Der Republikaner hatte einen Einbruch in das Hauptquartier...

1970: „Kniefall von Warschau“

Mit dem „Kniefall von Warschau“ am 7. Dezember 1970 bat Willy Brandt, ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, – im Namen Deutschlands – um Vergebung für die...

1969: Erste Mondlandung – Apollo 11

Am 21. Juli 1969 betrat Neil A. Armstrong als erster Mensch den Mond. Man schätzt, dass 500 bis 600 Millionen Menschen weltweit via TV dabei zusahen.

„That's one small step for a...

1968: Der „Prager Frühling“

Im August 1968 wurden die demokratischen Reformen in der CSSR unter Parteichef Alexander Dubcek, der versuchte, dem Kommunismus ein „menschliches Antlitz“ zu verleihen, durch den...

1964: Friedensnobelpreis für Martin Luther King

Martin Luther King jr. (* 15. Januar 1929 in Atlanta als Michael King jr.; † 4. April 1968 in Memphis, Tennessee) war zwischen Mitte der 1950er und Mitte der 1960er-Jahre der...

1963: Attentat auf John F. Kennedy

Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy auf einer Wahlkampfreise in Texas während einer Fahrt im offenen Wagen durch die Innenstadt von Dallas erschossen.

1962: Kubakrise

1962 standen die Supermächte und die Welt in der Kubakrise am Rand eines neuen Weltkrieges. Nachdem die USA Jupiter- und Thor-Mittelstreckenraketen in der Türkei stationiert...

1961: Contergan-Skandal

Contergan war ein Arzneimittel, das 1958 auch in Österreich (als Softenon) auf den Markt kam und von schwangeren Frauen eingenommen, zu schweren schweren Fehlbildungen (Dysmelien)...

1961: Der erste bemannte Weltraumflug

Mit dem Raumschiff Wostok 1 startet am 12. April 1961 der erste bemannte Weltraumflug der Geschichte. An Bord war der russische Kosmonaut Juri Gagrin, der als erster Mensch die...

1961: Errichtung der Berliner Mauer

Am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut. Als hermetisch abriegelndes Grenzsystem bestand sie 28 Jahre lang und besiegelte die Trennung der DDR von der BRD. Um den...

1959: Che Guevara

Che Guevara war von 1956 bis 1959 ein zentraler Anführer (Comandante) der Rebellenarmee der Kubanischen Revolution und ist neben Fidel Castro deren wichtigste Symbolfigur.

Eine...

1957: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und Atomgemeinschaft

Am 25. März 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge durch Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die...

1957: Der „Sputnik-Schock“

Mit dem Sputnik-Satelliten begann 1957 die Epoche der Raumfahrt der Sowjetunion und löste dadurch im Westen den so genannten Sputnikschock aus - die Angst vor einer technologisch...

1956: Ungarischer Volksaufstand

Der Ungarische Volksaufstand 1956 richtete sich gegen die kommunistische Regierung und die sowjetische Besatzungsmacht. In der Folge begann eine Massenflucht über das seit 1955...

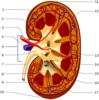

1955: Die erste erfolgreiche Nierentransplantation

Am 23. Dezember 1955 führte der Chirurg Joseph Edward Murray mit seinem Team in einer fünfeinhalbstündigen Operation in Boston die erste erfolgreiche Nierentransplantation durch....

1955: Impfstoff gegen Kinderlähmung

Am 12. April 1955 wurde in den USA der Salk-Impfstoff (benannt nach dem Arzt und Immunologen Jonas Salk) gegen Kinderlähmung erfolgreich getestet.

1961 entwickelte Albert Sabin...

Stars der 50er

Zu den Kultfiguren der 50er gehörten James Dean und Marlon Brando, die mit ihrem Erscheinungsbild der „Halbstarken“ Vorbilder für die Jugend der Nachkriegszeit waren. Marylin...

1953: Doppelhelixstruktur der DNA

Der strukturelle Aufbau der DNA wurde erstmals 1953 von dem US-Amerikaner James Watson und dem Briten Francis Crick in ihrem berühmten Artikel "Molecular Structure of Nucleic...

1950: Ausbruch des Koreakrieges

Im Koreakrieg kämpfte die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) mit militärischer Unterstützung der Volksrepublik China gegen die Republik Korea (Südkorea), diese mit...

1900 - 1949: Kalter Krieg

Nach dem Ende des 2. Weltkriegs spitzten sich die Gegensätze zwischen den einstigen Verbündeten - USA und Sowjetunion - bedenklich zu. Eine als „Kalter Krieg“ bezeichnete Ära...

1945: Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki

Am 6. und 9. August 1945 erfolgten die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

1944: Invasion der Alliierten

Am 6. Juni 1944 landeten alliierte Truppen – 150.000 Soldaten mit 1200 Kriegsschiffen, unterstützt von 7.500 Kampfflugzeugen – in der Normandie. Der Ansturm auf die von Adolf...

1939: Der „Hitler-Stalin-Pakt“

Am 23. August 1939 wurde der „Hitler-Stalin-Pakt“ geschlossen, ein Nicht-Angriffspakt zwischen dem Deutschen Reich unter Adolf Hitler und der Sowjetunion unter Josef Stalin. Beide...

1939: Einmarsch in Polen und Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

Am 1. September 1939 erfolgte der Überfall NS-Deutschlands auf Polen und löste den Zweiten Weltkrieg (von 1939 bis 1945) aus. Dieser zweite global geführte Krieg sämtlicher...

1938: Die Kernspaltung des Urans

Ende 1938 entdeckte der deutsche Chemiker und Pionier der Radiochemie, der „Vater der Kernchemie“ Otto Hahn die Kernspaltung des Urans. 1945 wurde ihm für seine Forschungen der...

1933: Hitler an der Macht

Am 30. Jänner 1933 wurde Adolf Hitler, nach dem Aufstieg der NSDAP, von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler einer Koalitionsregierung ernannt. Am 5. März wurde...

1930: Gandhis Salzmarsch

Der „Salzmarsch“ war eine gewaltfreie Aktion von „Mahatma“ Gandhi, dem Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Er wollte das Salzmonopol der britischen Kolonialherren in...

1929: Schwarzer Freitag

Nach beispiellosen Höhenflügen erfolgte am 25. Oktober 1929 an der New Yorker Börse der spektakulärste Börsencrash der Geschichte. Die Weltwirtschaftskrise, Massenverelendung und...

1928: Entdeckung des Penicillins

1928 entdeckte Alexander Fleming die keimtötende Wirkung des Schimmelpilzes der Gattung Penicillium – Grundlage für die Entwicklung des Penicillins.

1927: Nonstopflug über den Atlantik

Dem amerikanischen Piloten Charles Augustus Lindbergh gelang vom 20. auf den 21. Mai 1927 der erste Nonstopflug von New York nach Paris und damit die erste Alleinüberquerung des...

1923: Hitlers „Marsch auf die Feldherrenhalle“

Der nationalsozialistische Putsch „Marsch auf die Feldherrenhalle“ am 9. und 10. November 1923, angeführt von Adolf Hitler und Erich Ludendorf scheiterte an der Kampfkraft der...

1917: Novemberrevolution in Russland

Am 7. November 1917 fand in St. Petersburg unter Lenin und Trotzki die gewaltsame Machtübernahme durch die kommunistischen Bolschewiki statt. Sie stürzten die Kerenski-Regierung...

1916: Schlacht von Verdun

1916 ging der aufgrund von Bündnisverträgen ausgebrochene und ursprünglich für ein halbes Jahr anberaumte Erste Weltkrieg bereits in das zweite Jahr. Die Menschen wurden von...

1913: Blechliesel (Tin Lizzie) auf dem Fließband

1913 beherrschte das 1908 entwickelte Model T-Auto den amerikanischen Markt. Zu seiner Fertigung entwickelte Henry Ford das Fließband. Er führte auch den „Effizienzlohn“ ein und...

1913: Niels Bohr und sein Atommodell

Der dänische Physiker Niels Bohr verband die Theorien zur Quantenphysik von Max Planck und Albert Einstein mit den Gesetzen der klassischen Physik und erstellte auf dieser...

1914: Untergang der Titanic

Am 14. April 1912 kollidierte das damals modernste und als unsinkbar gepriesene Passagierschiff „Titanic“ auf seiner Jungfernfahrt mit einem Eisberg und versank binnen zwei...

1911: Das Triangle Feuer

Am 25. März 1911 brach in der Triangle Shirtwaist Factory, in New York, ein Feuer aus, das 146 Menschen - vorwiegend minderjährige Mädchen aus Immigrantenfamilien - das Leben...

1911: Höhepunkt der Antarktisforschung

Der norwegische Polarforscher Roald Amundsen erreichte am 14. Dezember 1911, vor seinem britischen Rivalen Robert Falcon Scott, mit vier Begleitern als erster Mensch den...

1908: Drahtlose telegrafische Verbindung

1909 erhielten der deutsche Physiker Ferdinand Braun und der Italiener Guglielmo Marconi den Nobelpreis für Physik für ihren Beitrag zur Entwicklung der (drahtlosen) Telegrafie...

1907: Sufragetten für das Stimmrecht der Frauen

Am 9. Februar 1907 demonstrierten in London 3.000 britische Suffragetten für die Einführung des Stimmrechts für Frauen, an ihrer Spitze Lady Frances Balfour und Lady Millicent...

1905: Nobelpreis für Robert Koch

1905 erhielt Robert Koch für seine Untersuchungen und Entdeckungen auf dem Gebiet der Tuberkulose den Nobelpreis.

1904: Bau des Panamakanals

In das Jahr 1904 fiel der Baubeginn des Panamakanals, einer 82 km langen, künstlichen Wasserstraße, die die Landenge von Panama durchschneidet und den Atlantik mit dem Pazifik...

1903: Motorflug der Brüder Wright

Am 17. Dezember 1903 führten die US-amerikanischen Pioniere der Luftfahrt, die Brüder Wright, den vermutlich ersten gesteuerten Motorflug durch.

1903: Entdeckung der Radioaktivität

1903 erhielten die französischen Physiker Marie und Pierre Curie „als Anerkennung des außerordentlichen Verdienstes, das sie sich durch ihre gemeinsamen Arbeiten über die von...

1900: Max Planck und die Quantentheorie

1900 präsentierte der deutsche Physiker Max Planck die „Planck'sche Strahlenformel“. Er legte damit den Grundstein für die moderne Quantenphysik und erhielt für seine Forschungen...

1897: Ein Dieselmotor

1897 stellte der deutsche Ingenieur Rudolf Diesel das erste Modell des von ihm entwickelten, funktionstüchtigen Verbrennungsmotors vor. Sein Charakteristikum ist die Selbstzündung...

1895: Entdeckung der Röntgenstrahlen

Am 8. November 1895 entdeckte der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten Röntgenstrahlen (X-Strahlen). Für seine Verdienste erhielt er 1901 den Nobelpreis...

1890: Bismarcks Entlassung

Nach dem Tod Wilhelms I. folgte ihm sein Enkel Wilhelm II. auf den Thron nach. Der Konflikt zwischen dem Kaiser und dem Kanzler entzündete sich vor allem an der "Sozialen Frage"...

1891/92: Der „Retter der Kinder“

In einer Zeit, als nahezu jedes zweite Kind an Diphterie starb, begann der deutsche Serologe und Bakteriologe Emil Adolf von Behring (1854–1917) an einer Serumtherapie zu...

1891: Kinetoskop und Kinetograph

Bevor das Kino erfunden wurde, sah man sich bewegte Bilder in Guckkästen an. 1891-1892 hatten William Kennedy Laurie Dickson, Chefingenieur bei Edison, und sein Team das...

1889: Die Weltausstellung 1889 in Paris

Nachdem England 1851 im Crystal Palace mit „The Great Exposition“ den Anfang gemacht hatte, versuchten die Nationen, einander mit Weltausstellungen zur Präsentation der...

1884: Reichskanzler Bismarck und die Sozialversicherung in Deutschland

Wachsende Not der „arbeitenden Classen“ und politischer Widerstand veranlassten den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zu sozialpolitischen Maßnahmen, für die er in Europa...

1871: Gründung des Deutschen Reiches

Nach dem gemeinsamen Sieg der deutschen Staaten im Deutsch-Französischen Krieg und der Einnahme von Paris durch deutsche Truppen erfolgte die Gründung des Deutschen Reiches. König...

1871–1890: Otto von Bismarck, deutscher Reichskanzler

Der deutsche Staatsmann Otto von Bismarck war von 1862 bis 1890 – mit einer kurzen Unterbrechung 1873 – Ministerpräsident von Preußen, von 1867 bis 1871 zugleich Bundeskanzler des...

1869: Gründung der „Sozialdemokratischen Arbeiterpartei“ in Deutschland

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) wurde am 8. August 1869 im Wesentlichen auf Initiative von August Bebel und Wilhelm Liebknecht in Eisenach gegründet.

Ziel des...

1864: Der Deutsch-Dänische Krieg

Auslöser für den Deutsch-Dänischen Krieg war die Annexion Schleswigs durch Dänemark 1863. Im Jahr darauf erklärte Preußen mit Unterstützung Österreichs Dänemark den Krieg; er...

1861: Viktor Emmanuel II., König des vereinten Italiens

Von 1849 bis 1861 König von Sardinien-Piemont, stand Viktor Emanuel gemeinsam mit seinem Premierminister Camillo Benso an der Spitze der italienischen Einigungsbewegung...

1861–1865: Der Amerikanische Bürgerkrieg

Im sogenannten Sezessionskrieg kämpften die aus den Vereinigten Staaten ausgetretenen Südstaaten (Konföderation) gegen die Nordstaaten (Unionsstaaten). Ursache war der...

1853–1856: Der Krimkrieg

Mit der Absicht, Russlands Einflussbereich auf die Türkei – den „kranken Mann am Bosporus“ – und das östliche Mittelmeer auszudehnen, besetzte Zar Nikolaus I. im Juli 1853 die...

1852: Napoléon III.

Charles Louis Napoléon Bonaparte, Neffe Napoleons I., war ab 1848 der erste gewählte Staatspräsident Frankreichs. Da eine zweite Amtsperiode laut Konstitution nicht vorgesehen...

Das Revolutionsjahr 1848

1848 war das Jahr der demokratischen Revolutionen in vielen europäischen Staaten: Auf die Februarevolution in Paris folgten die Märzrevolution in Deutschland und Österreich, der...

1833: Der deutsche Zollverein

1833 vereinigte Preußen den süd- und mitteldeutschen Handelsverein zum deutschen Zollverein – ohne Beteiligung Österreichs.

1830: Die „Juli-Revolution“ in Paris

Die Juli-Revolution in Paris wurde durch die reaktionäre Politik Karls X. ausgelöst, der versuchte, das Parlament aufzulösen. Sie führte zum (endgültigen) Sturz der Bourbonen. Der...

1821–1829: Griechischer Unabhängigkeitskrieg

Nachdem sich Griechenland von der osmanischen Herrschaft befreit hatte, erhielt es 1822 seine erste Provisorische Verfassung. Nach der Erklärung der Unabhängigkeit 1829 wurde...

1819: Befreiungskampf Südamerikas

Im Jahrhundert der Freiheitsbewegungen begann 1819 unter der Führung von Simon Bolivar der Kampf der Befreiung Südamerikas von der spanischen Herrschaft. Er führte zur...

1815: Die „Herrschaft der 100 Tage“

Napoleon floh aus Elba und kehrte nach Paris zurück, wo es ihm gelang, für 100 Tage wieder an die Macht zu kommen. Nach der Niederlage bei Waterloo wurde Napoleon auf die Insel...

1814 bis 1815: Der Wiener Kongress

Im Herbst 1814 trafen sich die Vertreter der Großmächte in Wien. Unter dem Vorsitz des österreichischen Außenministers Fürst von Metternich („Kutscher Europas“) wurde mit...

1813: Die Völkerschlacht bei Leipzig

1813 siegten die Bündnispartner Preußen, Österreich, Russland und Schweden in der Völkerschlacht bei Leipzig über die Truppen Napoleons. Es war dies die Entscheidungsschlacht der...

1812: Napoleons Russlandfeldzug (erste Phase des 6. Koalitionskrieges)

Mit dem Brand Moskaus hatten die Russen das Winterquartier für die französischen Truppen zerstört. Auf dem Rückzug wurden die geschwächten Soldaten der Grande Armée von russischen...

1806–1807: Niederlage Preußens

Der Feldzug Frankreichs und seiner Verbündeten (wie der Rheinbund-Staaten) gegen Preußen und dessen Bündnispartner Russland endete mit einer schweren Niederlage Preußens in der...

1806: Gründung des Rheinbundes

Auf Betreiben Napoleons wurde im Juli 1806 der Rheinbund gegründet, dem 16 deutsche Staaten angehörten. Diese Rheinbund-Staaten lösten sich aus dem Heiligen Römischen Reich und...

1805: Seeschlacht von Trafalgar

Im Kampf der Koalition (Österreich, Großbritannien, Schweden und Russland) gegen Frankreich blieb Frankreich auf dem Kontinent zunächst siegreich, doch die Seeschlacht von...

1804: Kaiser Napoleon I.

Am 2. Dezember 1804 ließ sich Napoleon Bonaparte in der Kathedrale Notre-Dame de Paris zum Kaiser der Franzosen krönen. Bereits im Mai 1804 war die neue Verfassung durch den Senat...

1799: Napoleon an der Macht

Durch den Staatstreich an die Macht gekommen, ließ sich Napoleon zum Ersten Konsul wählen; gemeinsam mit den beiden Direktoriumsmitglieder Ducos und Sieyes wurde zunächst ein...

1795–1799: Das Direktorium und Napoleons Italienfeldzug

Nach dem Sturz Maximilien de Robespierres und der Herrschaft des Nationalkonvents gelangte das Direktorium, ein fünfköpfiges Kollegialorgan, an die Regierung (1795–1799). Im...

1793: Hinrichtung des französischen Königspaares

Unter Führung von Georges Danton und von Maximilien de Robespierre wurde zwischen 1792 bis 1794 eine radikale Revolutionsregierung errichtet, die sich mit Terror und...

1791: Kriegserklärung Frankreichs an Österreich und Preußen

Am 20. April 1792, noch zu Lebzeiten König Ludwigs XVI., erklärte Frankreich Österreich und Preußen den Krieg. Diese Kriegserklärung war eine Reaktion auf die „Pillnitzer...

1789: Ausbruch der Französischen Revolution

Im Revolutionsjahr 1789 kam es in Frankreich zur Einberufung der Generalstände, zum Sturm auf die Bastille, zur Bildung der Nationalversammlung und zur Verkündung der...

1789: George Washington, erster Präsident der USA

Als Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee von 1775 bis 1783 war er einer der Gründerväter der USA und leitete als Vorsitzender die verfassungsgebende Philadelphia Convention im...

1781: Kants „Kritik der reinen Vernunft“

Mit der „Kritik der reinen Vernunft“ schuf der deutsche Philosoph Immanuel Kant 1781 sein erkenntnistheoretisches Hauptwerk, in dem er die Grundlagen seiner...

1776 Adam Smith und der Liberalismus

Im Jahr 1776 erschien „Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations“ („Der Wohlstand der Nationen“) von Adam Smith, dem Begründer der Nationalökonomie, die...

Um 1770: James Cooks Weltumsegelung

Auf seiner Weltumsegelung in den 1770er-Jahren nahm der englische Seefahrer und Kartograph James Cook Australien für die englische Krone in Besitz. Er unternahm drei Südseefahrten...

1762: Jean-Jacques Rousseaus „Der Gesellschaftsvertrag“

„Der Gesellschaftsvertrag“ („Du contrat social ou Principes du droit politique“) ist das politisch-theoretische Hauptwerk des Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Es erschien...

1756–1763: Der Siebenjährige Krieg

1756 brach der Siebenjährige Krieg aus. Es war der erste Weltkrieg der Geschichte, denn er wurde nicht nur in Europa (zwischen Preußen/England und Österreich/Russland/Frankreich)...

1740: König Friedrich II. von Preußen

1740 trat Friedrich II. die Nachfolge von Friedrich Wilhelm I. („Soldatenkönig“) in Preußen an; er war ein Vertreter des aufgeklärten Absolutismus und Anhänger der französischen...

1734: Voltaires „Philosophische Briefe“

Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet, 1694–1778) war einer der populärsten und einflussreichsten Autoren der französischen und...

1713: Der Friede von Utrecht

Mit dem Frieden von Utrecht wurde der Spanische Erbfolgekrieg beendet. Neapel, Mailand und die südlichen Niederlande fielen von Spanien an Österreich. Philipp V., ein Enkel von...

1703: Gründung von St. Petersburg

Zar Peter I.,der Große, aus dem Geschlecht der Romanows, war von 1682 bis 1725 Zar und Großfürst von Russland, ab 1721 führte er den Titel Kaiser bzw. Imperator. Er modernisierte...

1700: Der Spanische Erbfolgekrieg

Österreich, England und die Niederlande führten gegen Frankreich und Bayern den Spanischen Erbfolgekrieg. Dabei ging es um das Erbe nach dem Tod des letzten spanischen...

1689: Grundprinzipien der englischen Verfassung

Bereits 1679 hatte das englische Parlament die „Habeas-Corpus-Akte“ zum Schutz der persönlichen Freiheit der Bürger vor der Königsgewalt erlassen. Mit der „Declaration of Rights“...

1687: Isaac Newton

1687 veröffentlichte Isaac Newton sein Buch „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“, das die drei berühmten Bewegungsgesetze und das Newtonsche Gravitationsgesetz über die...

1675: Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst

Reformfreudig und mit einem großen Heer ausgerüstet, schuf Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg aus dem Haus Hohenzollern die Voraussetzungen für den späteren Aufstieg...

1651: Thomas Hobbes, Begründer des modernen Naturrechts

1651 veröffentlichte der englische Naturwissenschaftler, Mathematiker und Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679) sein Grundlagenwerk „Leviathan“. Er begründete die Rechtmäßigkeit...

1650: „Goldenes Zeitalter“ der Niederlande

Mit dem Aufstieg zur bedeutenden Wirtschaftsmacht erreichte die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen – auch „Vereinigte Niederlande“ – um 1650 ihren Höhepunkt. Amsterdam...

1648: Der „Westfälische Frieden“

Von 1644 bis 1648 wurden Verhandlungen geführt, die in den Frieden von Münster und Osnabrück mündeten. Er beendete den Dreißigjährigen Krieg, brachte eine Neuordnung Europas und...

1643–1715: „Sonnenkönig“ Ludwig XIV.

Ludwig XIV. gilt als Inbegriff des höfisch-absolutistischen Herrschers („l'état c'est moi“ – „der Staat bin ich“), seine Hofhaltung war Vorbild für viele europäische Höfe. Während...

Oliver Cromwell und der englische Bürgerkrieg (1642 bis 1649)

Im englischen Bürgerkrieg („English Civil War“) kämpften die Anhänger König Karls I. von England („Cavaliers“) gegen jene des englischen Parlaments („Roundheads“).

1649 wurde...

1641: René Descartes: „Ich denke, also bin ich“

„Cogito ergo sum“ war der erste und wesentliche Grundsatz des Philosophen René Descartes. Er hatte ihn nach radikalen Zweifeln an der menschlichen Erkenntnisfähigkeit als...

1633: Galileo Galilei vor dem Inquisitionstribunal

Galileo Galilei verteidigte das kopernikanische Weltbild und war deshalb bereits 1615 zum ersten Mal von der katholischen Inquisition befragt worden. 1633 musste er seiner Lehre...

1623: Beginn des niedersächsisch-dänischen Krieges

Der 30-jährige Krieg weitete sich rasch auf ganz Europa aus. 1623 begann der Niedersächsisch-Dänische Krieg (bis 1629). Ihm sollten weitere (Teil-)Kriege folgen, in die Spanien,...

1620: Schlacht am Weißen Berg

In der Schlacht am Weißen Berg siegten die Truppen der Katholischen Liga über jene der protestantischen böhmischen Stände unter Führung von Friedrich von der Pfalz. Die...

1618: „Prager Fenstersturz“ und Beginn des Dreißigjährigen Krieges

Am 23. Mai 1618 warfen Vertreter der böhmischen Stände die beiden Statthalter des Königs und einen Schreiber aus dem Fenster der Prager Burg (Hradschin). Die Vorgeschichte des...

1593: Frankreich auf dem Weg zur Großmacht

Von 1569 an war der aus dem Haus Bourbon stammende Heinrich Führer der Hugenotten, ab 1572 als Heinrich III. König von Navarra und ab 1593 als Heinrich IV. König von Frankreich....

1588: Untergang der spanischen Armada

Im Kampf gegen die Engländer unter Sir Francis Drake kam es 1588 zum Untergang der spanischen „Armada“, einer Flotte von rund 160 Schiffen.

Das „goldene Zeitalter“ unter dem...

1572: Die Bartholomäusnacht

Im Zuge der Hugenottenkriege (1562–1598) wurden auf Veranlassung der Königinmutter Katharina von Medici über 2.000 Protestantinnen und Protestanten in Paris getötet.

Ein Ende...

1571: Die Schlacht von Lepanto

In der Schlacht von Lepanto brachen italienische und spanische Flotten die Seemacht der Türken. Befehlshaber der spanischen Flotte war Don Juan d’Austria, der uneheliche Sohn...

1558–1603: Die englische Renaissance unter Königin Elisabeth I.

1558 bestieg Elisabeth I., Tochter Heinrichs VIII. und Anne Boleyns, den Thron. Elisabeth war die erste protestantische Königin von England. Unter ihrer Herrschaft erlebte das...

1546/47: Der Schmalkaldische Krieg

Der Schmalkaldische Krieg zwischen dem Katholiken Kaiser Karl V. und den Protestanten des Schmalkaldischen Bundes endete mit einer Niederlage der Protestanten.

Mit der...

1545–1563: Das Konzil von Trient

Das zur Aufhebung der Glaubensspaltung einberufene Konzil brachte keine Lösung der großen kirchlichen Probleme. Weder die Beseitigung der Häresien noch die Einheit der Christen in...

1543: Die kopernikanische Wende

1543 erschien Nikolaus Kopernikus’ Werk „De revolutionibus orbium coelestium“ („Über die Umläufe der Himmelskörper“). Damit begann die Abkehr vom geozentrischen Weltbild, das von...

1534: Heinrich VIII. und die anglikanische Staatskirche

Um die Ehescheidung von Katharina von Aragon zu erreichen, löste König Heinrich VIII. die englische Kirche von Rom und etablierte die anglikanische Staatskirche, zu deren...

1534: Ignatius von Loyola und der Jesuitenorden

Ignatius von Loyola gründete die „Gesellschaft Jesu“ (Societas Jesu) als wirksame Vorkämpferin der katholischen Kirche in der Gegenreform.

1529: Das mongolische Weltreich unter Kublai Khan

Unter der Herrschaft des Kublai Khan von 1259 bis 1294 wurde das Mongolenreich zum Weltreich: Es umfasste Burma, Tibet und China (ab 1280).

1524: Beginn des "Deutschen Bauernkriegs"

Unter der Führung von Florian Geyer, Thomas Münzer und Michael Gaismair begann 1524/25 der „Deutsche Bauernkrieg“. Die in den „Zwölf Artikeln“ von Memmingen proklamierten...

1517: Luther und der Beginn der Reformation in Deutschland

Der Theologe, Prediger und Bibelübersetzer Martin Luther zeichnete in seinen Lehren einen gnädigen und gerechten Gott. Dessen Gnade werde dem Menschen nur durch den Glauben an...

1514: Niccolo Macchiavellis „Il Principe“

Niccolò Machiavelli verfasste mit „Il Principe“ eine Schrift in der Tradition der „Fürstenspiegel“, die über Pflichten und Tugenden von Regenten belehrten. Mit der Darstellung des...

1511: „Lob der Torheit“ des Erasmus von Rotterdam

„Die christliche Religion steht einer gewissen Torheit recht nah, mit Weisheit verträgt sie sich schlecht“, schrieb einer der bedeutendsten Gelehrten des Humanismus, der...

1508: Maximilian I. als „Erwählter Römischer Kaiser“

Die Tradition verlangte, dass die Krönung zum König oder Kaiser des Heiligen Römischen Reiches durch den Papst in Rom erfolgte. Der geplante „Romzug“ Maximilians wurde durch den...

1462: Iwan III., der Große

Durch die Vereinigung der russischen Fürstentümer mit Moskau wurde Iwan III. zum ersten „Herrscher von ganz Russland“. Den Titel „Zar“ trug Iwan III. ungekrönt ab 1462.

Er...

1495: Ende des Faustrechts

Mit der Formulierung: „Wisse, ich bin dein Feind“ war bis in die Neuzeit die Fehde erklärt worden – entweder mündlich durch einen Boten oder schriftlich durch „Fehdebriefe“ bzw....

1492: Erste Seereise Kolumbus'

1492 stach Christoph Kolumbus in See, um im Auftrag Isabellas von Kastilien und Ferdinands von Aragon einen westlichen Seeweg nach Indien zu suchen. Tatsächlich erreichte er am...

1492: Vernichtung des maurischen Königreichs Granada

Nach fast 800-jähriger muslimischer Herrschaft fiel am 2. Januar 1492 Granada, der letzte Stützpunkt des maurischen Reiches auf spanischem Boden. Muslime und Juden wurden...

1481: König Ludwig XI. von Frankreich

Nach dem Tod des kinderlosen Karl von Anjou zog Ludwig XI. die Grafschaften Anjou, Maine und Provence als heimgefallene Lehen an sich und vereinigte sie mit der französischen...

1479: Isabella I. „die Katholische“ und Ferdinand von Aragon

Isabella I. die Katholische war ab 1469 mit Ferdinand von Aragón verheiratet und ab 1474 Königin von Kastilien. Von 1479 an regierten Isabella und Ferdinand ihre Reiche Aragón und...

1456: Sieg der Ungarn unter Johann Hunyadi über die Osmanen

Im Juli 1456 besiegte Johann Hunyadi die Osmanen zur See und auf dem Land. Als Sultan Mehmed daraufhin die Belagerung von Nándorfehérvár (heute Belgrad) aufhob, war die...

1455–1485: Die Rosenkriege

1455 begannen blutige Kämpfe um den englischen Thron zwischen den Nebenlinien der Plantagenets, dem Haus Lancaster (rote Wappenrose) und dem Haus York (weiße Wappenrose). Die...

1453: Eroberung Konstantinopels und Ende des Oströmischen Reichs

1453 eroberten die Osmanen unter Mehmed II. („dem Großen“) mithilfe westlicher Technologie Konstantinopel; damit ging das Byzantinische Reich zu Ende.

1444/1448: Sieg der Osmanen über die Ungarn

Sultan Murad II. festigte die Herrschaft der Osmanen in Westanatolien und führte zahlreiche Kriege gegen Bosnien, Albanien und Ungarn. 1444 unterlagen die Ungarn unter Johann...

1443: Burgund am Höhepunkt seiner Ausdehnung

Nach dem Aussterben des Hauses Luxemburg fiel das Herzogtum an die Herzöge von Burgund. Burgund erreichte nun seine größte Ausdehnung: Es umfasste Flandern, Artois, Namur,...

1438: „Gallikanische Freiheiten“

Das Reformprogramm des Gallikanismus zielte auf die Einschränkung der weltlichen Macht des Papstes in nationalpolitischen Fragen und auf weitgehende Unabhängigkeit der...

1429: Jeanne d'Arc

1429 verhalf Jeanne d’Arc, die „Jungfrau von Orleans“, den französischen Truppen zum Sieg: Orleans wurde befreit und Karl VII. in Reims zum König von ganz Frankreich gekrönt....

1415: Johann Hus auf dem Scheiterhaufen

Das 15. Jahrhundert war für die katholische Kirche eine Zeit des Umbruchs, geprägt von vielfachen Reformbestrebungen. Auf dem Konzil von Konstanz wurde der vom Engländer John...

1410: Schlacht bei Tannenberg

In der Schlacht bei Tannenberg wurde das Heer des Deutschen Ordens unter Führung seines Hochmeisters Heinrich von Plauen von einer polnischen und litauischen Streitmacht...

15. – 16. Jhd.: Die Renaissance

Charakteristisches Merkmal der Renaissance war die Abkehr vom mittelalterlichen Determinismus, wonach alles Irdische einer göttlichen Ordnung entspräche, der sich der Mensch zu...

1396: Die Schlacht von Nikopolis

In der Schlacht von Nikopolis wurde König Sigismund von Ungarn (ab 1410 römisch-deutscher Kaiser) von den Osmanen vernichtend geschlagen.

1386: Großfürst Jagiello auf dem polnischen Thron

1386 bestieg Großfürst Jagiello von Litauen den polnischen Thron. Seine Nachfolger, die Jagiellonen, regierten bis 1572 in Polen; sukzessive verloren sie dabei die Macht an den...

1380: Timurs Feldzüge

Nachdem er 1370 Samarkand zur Hauptstadt seines Reichs gemacht hatte, begann der Mongolenherrscher Timur (Tamerlan) 1380 seine 35 erfolgreichen Feldzüge gegen Persien, Georgien,...

1360: Etappensieg im Hundertjährigen Krieg

1360 erhielt König Edward III. von England Calais und Südwestfrankreich ohne Lehenspflicht; im Gegenzug verzichtete er auf die französische Krone.

Diese Etappe des...

1356: Die „Goldene Bulle“ – wichtiges Verfassungsdokument des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation

Mit der „Goldenen Bulle“ bestätigte Kaiser Karl IV. die Rangfolge der sieben Kurfürsten.

Die Goldene Bulle regelte die Modalitäten der Wahl und der Krönung der römisch-deutschen...

1355: Karl IV. von Luxemburg, römisch-deutscher Kaiser

Karl von Luxemburg wurde 1346 vom Papst als Gegenkönig zu Ludwig dem Bayern eingesetzt und von den deutschen Fürsten anerkannt als römisch-deutscher König anerkannt. 1355 wurde er...

1346: Die Schlacht von Crecy

Mit der Schlacht von Crecy begann der Hundertjährige Krieg auf dem europäischen Festland. Die Engländer setzten auf Langbogenschützen und Fußtruppen und siegten über die...

1346: Krönung des Stephan Duschan (Dušan) von Serbien

Stephan Duschan, König von Serbien, ließ sich nach der Eroberung von Südmazedonien und Albanien zum Zaren krönen. Das altserbische Reich befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht...

1339: Ausbruch des „Hundertjährigen Krieges“

Mit dem Tod des französischen Königs Karl IV. 1328 erlosch die Hauptlinie der Kapetinger-Dynastie. Statt dem Haus Valois als deren nächster Nebenlinie beanspruchte König Edward...

1336: Aufstand der Zünfte in Zürich

Unter Führung des Ritters Rudolf Brun stürzten die Zünfte die Vorherrschaft der Großgrundbesitzer in Zürich. Ein Rat wurde gebildet, der sich aus den 13 Zunftmeistern und 13...

1290: Die Kurfürstenwürde für Böhmen

Die Könige von Böhmen-Mähren aus dem Herrschergeschlecht der Przemysliden erhielten 1290 die Kurfürstenwürde. Die Wahl des römisch-deutschen Königs erfolgte nun durch sieben...

1282: Die „Sizilianische Vesper“

1282 erhoben sich die Sizilianer gegen die französische Herrschaft unter Karl I. und ermordeten die Franzosen in Palermo („Sizilianische Vesper“). In der Folge wurde das Haus...

1279: Das mongolische Weltreich

Mit der Eroberung Chinas erreichte Kublai Khan, der Enkel Dschingis Khans, den Gipfel der Macht und das mongolische Weltreich seine größte Ausdehnung: Es erstreckte sich von China...

1271: Marco Polos Reise nach China

Der Venezianer Marco Polo begleitete seinen Vater Nicolo auf einer Kaufmannsreise nach Peking. Er wurde Statthalter des Groß-Khans in einer der Provinzen und blieb es bis 1292....

1268: Hinrichtung Konradins, des letzten Staufers

Mit der Hinrichtung von Konradin, dem Sohn des Staufers Konrad IV., durch Karl von Anjou endete die Stauferherrschaft im Königreich Neapel-Sizilien und die Kaiserherrschaft in...

Ab 1244: Jerusalem unter islamischer Herrschaft

Nach der Niederlage der Kreuzritter in der Schlacht von La Forbie 1244 blieb Jerusalem unter der Herrschaft des Islam und (bis zur Eroberung durch die Osmanen 1517) unter...

1241: Schlacht gegen die Mongolen bei Liegnitz

In der Schlacht bei Liegnitz besiegte am 9. April 1241 das mongolische Khanat der Goldenen Horde, das mit mehreren Armeen zur Eroberung des Abendlandes aufgebrochen war, eine...

1236–1248: Krieg gegen die lombardischen Städte

Von 1236 an führte der Staufer-Kaiser Friedrich II. Krieg gegen die lombardischen Städte, ehe er 1248 unterlag. Aufgrund seiner Bestrebungen, Sizilien und die deutschen Lande zu...

1232: Die Inquisition

Papst Gregor IX. stellte die Ketzergerichte als „Inquisition“ unter seine Aufsicht und bestellte die Dominikaner als päpstliche Inquisitoren. Die Institution bestand in...

1229: Friedrich II., römisch-deutscher Kaiser und König von Jerusalem

Von 1228 bis 1229 dauerte der Kreuzzug Kaiser Friedrichs II. zur Rückeroberung Jerusalems. Nach seinem Sieg nahm er den Titel König von Jerusalem an. Er vereinbarte einen...

1226: Stärkung der Zentralgewalt europäischer Herrscher

In Deutschland entstanden Reichsstädte, die unmittelbar dem König unterstellt waren, und in Frankreich stärkte Ludwig IX. der Heilige, wie andere europäische Herrscher, seine...

1225: Das Osmanische Reich

1225 wanderten 50.000 seldschukische Türken unter dem Herrscher Suleiman von Nordostpersien (Chorassan) nach Westen (ins Gebiet des heutigen Armeniens). Sie bildeten die Keimzelle...

1217: Kastilien als führende Macht auf der Iberischen Halbinsel

Ferdinand III. folgte 1217 seinem Onkel Heinrich I. als König von Kastilien auf den Thron; mit dem Tod seines Vaters Alfons IX. 1230 übernahm er auch die Herrschaft über León, das...

1215: Die „Magna Charta“ – die „große Urkunde der Freiheiten“

1215 erzwangen englische Barone von König Johann die „Magna Charta“: Darin waren Privilegien der Städte, freier Verkehr der Kaufleute, Erblichkeit der Lehen, freie Wahl der...

1206: Mongolisches Weltreich unter Dschingis Khan

1206 begründete Dschingis Khan ein mongolisches Weltreich, das enorme Ausmaße erreichte: Es schloss den größten Teil Russlands, Osteuropa, Bagdad, Nord- und Südchina ein. Die...

1194: Eroberung Siziliens durch Heinrich VI.

Heinrich VI., ab 1169 römisch-deutscher König, ab 1191 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, eroberte das normannische Königreich in Sizilien. Dadurch wurde der...

1189: Dritter Kreuzzug

Die Eroberung von Akkon und Jerusalem durch Sultan Saladin von Ägypten (1187) war Auslöser des Dritten Kreuzzugs unter Kaiser Friedrich I., König Philipp II. von Frankreich und...

1183: Der Friede von Konstanz

Bereits 1176 war Kaiser Friedrich I. im Kampf um die Wiederherstellung der Kaisermacht in Ober- und Mittelitalien dem Lombardischen Städtebund unterlegen. Im Frieden von Konstanz...

1173: Die Sekte der Waldenser

1173 begründete Petrus Waldus aus Lyon eine Gemeinschaft religiöser Laien, deren Ideen Parallelen zum späteren Protestantismus aufwiesen. Die katholische Kirche schloss die...

1162: Zerstörung Mailands durch Friedrich Barbarossa

1162 zerstörte Friedrich I. Barbarossa, 1152 bis 1190 römisch-deutscher Kaiser, Mailand; der oberitalienische Städtebund widersetzte sich nicht nur der Autorität des...

1154: Heinrich II., König von England

Heinrich II. von Anjou-Plantagenet, König von England, war durch Erbschaft an Bretagne, Normandie, Anjou, Maine und Touraine gekommen. Nach seiner Heirat mit Eleonore von...

1122: Das Wormser Konkordat

Der Investiturstreit endete mit einer vorläufigen Niederlage des Kaisertums: Kaiser Heinrich V. verzichtete auf das Recht der Investitur. Der Konflikt um Macht und Einfluss...

Um 1100: Entwicklung der Städte

In Deutschland entwickelte sich die städtische Gemeindeverfassung mit neuen Strukturen – keine grundherrliche Hörigkeit, Mitverwaltung der Einwohner und eigene Gerichtsbarkeit.

...

1095: Erster Kreuzzug

Dem Aufruf von Papst Urban II, „Dieu le veut.“ („Gott will es!“) folgend, brachen 1095 bewaffnete Pilger, mehrere Ritterheere aus Frankreich, Deutschland und Sizilien zur...

1085: Eroberung Toledos

Alfons VI. (1037–1109), König von León, Kastilien und Galicien, eroberte das zentral gelegene Toledo von den Mauren und setzte damit einen wichtigen Schritt in der spanischen...

1076: Der Beginn des Investiturstreits

Im Streit um das Vorrecht der Amtseinsetzung von Geistlichen (Investitur) behauptete Papst Gregor VII. die Suprematie des Papsttums, die geistliche Binde- und Lösegewalt. Der...

1066: Wilhem der Eroberer in England

Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie, nutzte Erbstreitigkeiten in England zur Eroberung Britanniens. Er siegte 1066 in der Schlacht bei Hastings über den angelsächsischen...

1053: Robert Guiscard gründete ein Normannenreich in Süditalien

Von ihrem ersten Auftreten 1016 an gelang es den Normannen im Lauf des 11. Jahrhunderts, den süditalienischen Raum fast zur Gänze unter ihre Herrschaft zu bringen. Als Söldner...

1025: Byzantinisches Reich

1025 erreichte das byzantinische Reich seine größte Ausdehnung. Die Regierungszeit Basileios II. von 976 bis 1025 gilt als ein Glanzpunkt der byzantinischen Geschichte.

...

Um 1000 Reformbewegung des Klosters Cluny

Die Cluniazensische Reform, benannt nach ihrem geistigen Zentrum, dem 910 in Burgund gegründeten Benediktinerkloster Cluny, kritisierte den moralischen Niedergang der Kirche im...

1000: König Stephan I. von Ungarn

Im August 1000 wurde Stephan I., seit 997 Großfürst von Ungarn, zu dessen König gekrönt. Er christianisierte die heidnischen Magyaren und gilt heute als Nationalheiliger Ungarns.

...

997: Boleslaw I. – erster König von Polen

Herzog Boleslaw IV. (von Böhmen) aus dem Geschlecht der Piasten, Herrscher in Polen, ging ein enges politisches und militärisches Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich ein....

962: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation

Mit der Krönung Ottos I. zum Kaiser begann 962 das „Sacrum Imperium“, später „Heiliges Römisches Reich (Deutscher Nation)“ genannt. Die Machthaber des spätmittelalterlichen Europa...

929: Kulturzentrum Córdoba

Unter der Herrschaft des Kalifen Abd ar-Rahman III. wurde Córdoba mit 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern neben Konstantinopel und Bagdad zu einem der bedeutendsten...

911: Beginn der selbstständigen Entwicklung Deutschlands

Nach Aussterben der Karolinger 911 wurde der Frankenherzog Konrad I. zum König des Ostfrankenreiches gewählt. Damit begann die selbstständige Entwicklung Deutschlands, wo sich die...

895: Magyaren besiedeln das Karpatenbecken

Die Magyaren unter ihrem Anführer Árpád besiedelten das Gebiet des heutigen Ungarn östlich der Donau. Die Besetzung Pannoniens erfolgte 900. Bis zu ihrer Niederlage 955 auf dem...

862: Normannen in Nowgorod

862 setzten sich Normannen unter Rurik in Nowgorod fest. Bei ihren Raubzügen nutzten die aus Skandinavien stammenden „Waräger“ die russischen Wasserwege – so etwa Wolga, Newa,...

854: Alfred der Große

854 wurde Alfred der Große vom Papst zum König von England gesalbt. Er gilt als Bezwinger der Wikinger und als Begründer des englischen Königreichs.

843: Teilung des Karolingischen Reiches

Nachdem es im Zuge der Erb- und Thronstreitigkeiten unter den Nachkommen Karls des Großen bereits 814, 817 und 837 zu Teilungen des Reiches gekommen war, erfolgte mit dem Vertrag...

813: Ludwig der Fromme

Nach dem Tod seiner beiden älteren Brüder Pippin und Karl wurde Ludwig der Fromme am 11. September 813 auf dem Reichstag in Aachen zum Mitkaiser gekrönt. Den Reichsannalen zufolge...

800: Krönung Karls des Großen zum Kaiser

Am Weihnachtstag des Jahres 800, dem 25. Dezember, nahm Papst Leo III. im Petersdom in Rom die Krönung Karls des Großen zum Kaiser vor.

Damit wurde erstmals seit dem Niedergang...

793: Die „Wikinger“

793 stürmten die „Wikinger“, Normannen aus Skandinavien, das Kloster auf der Insel Lindisfarne vor der Nordost-Küste Englands. Der Überfall gilt als Beginn der „Wikingerzeit“, die...

8. Jahrhundert: „Karolingische Renaissance“

Der Hof Karls des Großen bildete das politische und kulturelle Zentrum des Reiches. Die hier versammelten Gelehrten aus ganz Europa trugen zum kulturellen Aufschwung, zur Reform...

772: Die Feldzüge Karls des Großen

Im Lauf seiner Regierungszeit führte Karl der Große eine Reihe von Feldzügen: 772 unterwarf er die Langobarden, setzte König Desiderius, den Schwiegervater Karls des Großen, ab...

771: Karl der Große als Alleinherrscher im Frankenreich

Noch vor seinem Tod 768 hatte Pippin der Kleine sein Reich unter seinen Söhnen Karlmann und Karl (dem Großen) aufgeteilt. Mit dem Tod Karlmanns 771 wurde Karl zum Alleinherrscher....

763: Gründung Bagdads

763 gründete Kalif Almansor Bagdad, später die glanzvolle Hauptstadt des Arabischen Reiches.

755–1031: Das Kalifat von Cordoba

Die arabische Omajaden-Dynastie gründete in Córdoba ein selbstständiges Reich, das bis 911 ein Emirat, danach ein Kalifat war. Es sollte bis 1031 bestehen.

754: Das „Schenkungsversprechen“ König Pippins III.

Als Gegenleistung für die Überlassung Ravennas, das die Franken von den Langobarden zurückerobert hatten, sollte der Papst Pippin zum König salben – ein wichtiger formaler Akt zur...

732: Karl Martell, der „Retter des christlichen Abendlandes“

Im Rahmen der islamischen Welteroberung drangen die Araber bis ins Zentrum des Frankenreiches vor. In der Schlacht von Tours und Poitiers siegte Karl Martell 732 über das...

719: Bonifatius und die Missionierung der Germanen

Bonifatius, einer der bekanntesten Missionare und geistlicher Würdenträger, wurde 719 von Papst Gregor II. mit der Missionierung der heidnischen Germanen beauftragt.

...

718: Beginn der Rückeroberung des maurischen Spaniens

Bereits in den Jahren 711 bis 719 hatten arabische Truppen das Westgotenreich vernichtet und fast die gesamte Iberische Halbinsel erobert. An die maurische Herrschaft in Spanien...

718: Belagerung Konstantinopels

Das „christliche Abendland“ litt zunehmend unter den arabischen Angriffen. Konstantinopel (heute Istanbul) repräsentierte nach der Reichsteilung (West- und Oströmisches Reich) das...

687: Die Karolinger an der Macht

Mit dem Sieg Pippins des Mittleren, Majordomus von Austrasien (Gebiet an Rhein, Maas, Mosel), über den Majordomus von Neustrien (Gebiet an Seine und Loire) erlangten die...

Ab 634: Siegeszug des Islam

Unter der Regierung Omars I., einst Berater Mohammeds und zweiter Kalif, begann die islamische Expansion. 634 erfolgte der Angriff auf das Perserreich, 635 die Eroberung von...

622: Mohammeds „Hedscha“

Nach islamischer Überlieferung erfuhr Mohammed 610 seine erste Offenbarung; danach wandte er sich in öffentlichen Predigten im Namen des einzigen Gottes (Allah) gegen die...

568: Die Langobarden in Italien

Ab 568 fielen die germanischen Langobarden im Raum des heutigen Italien ein; dieser Zeitpunkt gilt als Endpunkt der spätantiken Völkerwanderung. Die Langobarden errichteten ein...

558: Chlothar I., Herrscher der Franken

Das Reich der fränkischen Merowinger erreichte um 560 seine bis dahin größte Ausdehnung. Ab 558 war Chlothar I. Herrscher über das gesamte Territorium der Franken.

...

535: Ende des Ostgotenreichs in Italien

Im Zuge der „Gotenkriege“ (535 bis 554) vernichtete der oströmische Feldherr Belisar 535 das Ostgotenreich in Italien und das Vandalenreich in Afrika.

527 bis 565: Kaiser Justinian I.

Von 527 bis 565 regierte Justinian I. als römischer Kaiser. Mit der Rückeroberung weiter Teile des alten römischen Reichs, errichtete er ein Imperium, das sein Zentrum in...

489–526: Theoderichs Ostgotenreich

Theoderich der Große, König der Ostgoten, begründete ein Ostgotenreich auf der Basis der römischen Staatsverfassung in Italien. Hauptstadt wurde Ravenna. Als „Dietrich von Bern“...

481-511: Chlodwig I., Begründer des Frankenreichs

Chlodwig I., ein fränkischer „Heerkönig“ aus der Dynastie der Merowinger, unterwarf alle fränkischen „reges“ sowie weitere germanische Stämme. Er gilt als Begründer des...

476: Ende des Weströmischen Reiches

Im 5. Jahrhundert kam es zum Zusammenbruch des Römischen Reiches. Zwischen 405 und 415 waren bereits die Rheingrenze, die Provinz Britannien (407) und im Jahr 415 Südgallien,...

451: Schlacht auf den Katalaunischen Feldern

Auf den Katalaunischen Feldern (Champagne, Frankreich) wurden die Hunnen von den vereinten Streitkräften der Westgoten, Römer und Burgunder geschlagen. Nur zwei Jahre später, 453,...

448: Attila auf dem Höhepunkt der Macht

Unter der Herrschaft Attilas erreichte die Macht der Hunnen ihren Höhepunkt. 445 hatte Attila das hunnische Großreich mit Zentrum im heutigen Ungarn errichtet. Die Hunnen...

403: Ravenna als Hauptstadt Westroms

Mit dem Tod Kaiser Theodosius’ 395 kam es zur endgültigen Teilung in Westrom und Ostrom. Ravenna wurde zur Hauptstadt des Weströmischen Reiches.

394: Kaiser Theodosius I.

Kaiser Theodosius I. gelang es ein letztes Mal für kurze Zeit, die Einheit des Römischen Reiches herzustellen. Konstantinopel erfuhr lebhaften Aufschwung und wurde endgültig zum...

378: Sieg der Goten über die Römer in der Schlacht von Adrianopel

In der Schlacht von Adrianopel vernichteten die Goten das römische Heer. Kaiser Valens fiel im Kampf, doch sein Nachfolger Theodosius konnte die Situation entschärfen und das...

Ab 375: Beginn der Völkerwanderung

Mit dem Einfall der mongolischen Hunnen, der Unterwerfung der Ostgoten in Südrussland und der Verdrängung der Westgoten wird der Beginn der Völkerwanderung datiert, einer...

330: Konstantinopel, neue Hauptstadt des Römischen Reiches in Byzanz

Kaiser Konstantin der Große, ab 323 Alleinherrscher, verlegte die Hauptstadt des Römischen Reiches nach Byzanz. Er führte eine Neuordnung der Verwaltung durch und schuf vier...

313: Die „Konstantinische Wende“

Im Jahr 312 besiegte Kaiser Konstantin seinen Kontrahenten, den Gegenkaiser Maxentius, in der Schlacht an der Milvischen Brücke vor Rom. Der Legende nach hatte Konstantin davor...

300: Germanen an den römischen Grenzen

Um 300 erreichten germanische Völker – Sachsen, Franken, Alemannen, Thüringer, Goten – das Gebiet des Römischen Reiches.

285: Kaiser Diokletian

Mit Kaiser Diokletian endete die Zeit der Soldatenkaiser. Dank seiner Reformen konnten die Krisen des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert überwunden werden. Es gelang ihm, die...

256: Alemannen und Franken

Im Jahr 256 drangen Alemannen nach Oberitalien vor und wurden 258 bei Mailand besiegt. Etwa zur gleichen Zeit fiel der germanische Großstamm der Franken in Gallien ein.

...

241: Goten an den römischen Reichsgrenzen

Die Römer rekrutierten für ihr Heer Söldner aus dem ostgermanischen Volk der Goten, obwohl diese häufig mit den Römern in Konflikte verwickelt waren. Für die Stellung von Soldaten...

193-284: Zeit der „Soldatenkaiser“

Nachdem Soldaten den letzten „traditionellen“ Kaiser Severus Alexander getötet hatten, setzten sie mit Maximinus Thrax einen ihrer Kommandeure als Nachfolger ein. Mit ihm begann...

178: Frühe Kritik am Christentum

Die erste Streitschrift gegen das Christentum verfasste der Philosoph Kelsos mit seiner „Wahren Lehre“ um 178 vermutlich in Alexandria. Unter anderem warf er den Christen vor,...

117: Kaiser Hadrian

Nach dem Tod Kaiser Trajans versuchte sein Nachfolger Hadrian (76–138; römischer Kaiser ab 117 bis zu seinem Tod) das römische Weltreich zu konsolidieren. Im gesamten Reich...

Um 106: Das Römische Reich unter Kaiser Trajan (53–117)

Mit der Eroberung Armeniens, Mesopotamiens und des Reiches der Daker (106) erreichte das Römische Reich seine größte Ausdehnung.

Kaiser Trajan, der 19 Jahre lang herrschte, galt...

102: Chinesische Kundschafter in Rom

Im Jahr 102 erreichten chinesische Kundschafter Rom. Ihre Berichte über den hohen Stand der römischen Militärmacht stoppten die Pläne für einen Vormarsch nach dem Westen.

...

Das Christentum am Ende des 1. Jahrhunderts

Um 100 hatte sich das monotheistische Christentum etabliert und gewann Anhängerinnen und Anhänger. Es gab christliche Versammlungshäuser, wo man das Sakrament des Abendmahls...

79: Ausbruch des Vesuv

Bei einem Ausbruch des Vulkans Vesuv in der Nähe des heutigen Neapel wurden die römischen Städte Pompeji und Herculaneum zerstört und teils unter einer sechs bis sieben Meter...

64: Christenverfolgung durch Kaiser Nero

Zu den frühesten Christenverfolgungen im Römischen Reich zählte jene, die Kaiser Nero nach einem neuntägigen Brand Roms angeordnet hatte. Um das Gerücht zu widerlegen, Nero selbst...

51: Das Christentum auf dem Vormarsch

Im Jahr 51 gründete der römische Bürger Paulus aus Tarsus (heute: südliche Türkei) die erste christliche Gemeinde in Korinth. Paulus – ursprünglich ein Verfolger der Christen –...

46: Der julianische Kalender

Im Jahr 46 v. Chr. erließ Cäsar mit der Einführung des Julianischen Kalenders eine Reform, die die Monatslängen festlegte, wie sie auch heute noch üblich sind. Die Länge des...

9: Schlacht im Teutoburger Wald

Der römische Feldherr und Statthalter in Germanien Publius Quinctilius Varus wurde im Teutoburger Wald von Arminius, dem Fürsten der Cherusker und „Retter Germaniens“ (nach...

1. Jhd. Chr.: Das mächtige China

Regiert von der Han-Dynastie, war China ein mächtiges Imperium, das auf der Staatsphilosophie des Konfuzianismus basierte. China verfügte über einen Beamtenapparat von zirka...

Zwischen 7 und 4 v. Chr.: Geburt Jesus' von Nazareth

Mit der Erwartung des „Messias“ verknüpfte sich in der jüdischen Bevölkerung der römischen Provinzen Galiläa und Judäa die Hoffnung auf die Erlösung von römischer Fremdherrschaft....

27 v. Chr.: Beginn der römischen Kaiserzeit

Im Jahr 27 v. Chr. übernahm Octavian (mit dem ehrenden Beinamen „Augustus“) die Herrschaft, die ihm der Senat genehmigte. Der erste Kaiser des Römischen Reiches vereinte die...

31 v. Chr.: Seeschlacht bei Actium

In der Seeschlacht bei Actium vor der Westküste Griechenlands besiegte Octavian, der spätere Kaiser Augustus und Parteigänger Caesars, seine Gegenspieler Marcus Antonius und...

44 v. Chr.: Ermordung Gajus Julius Cäsars

Am 15. März des Jahres 44 v. Chr. wurde Cäsar Opfer einer Verschwörung von zirka 60 römischen Senatoren unter den Anführern Marcus Iunius Brutus und Gajus Cassius. Ziel war die...

2019: Neue Selbtverwaltungsgremien für die AUVA

Am 1. April 2019 fand die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates der AUVA statt, der bis Ende 2019 als Überleitungsgremium parallel zu Vorstand bestand, um diesen ab 1.1....

1. Jänner 2018: Das Traumazentrum Wien der AUVA

Nach der Zusammenführung der UKH-Standorte Meidling und Lorenz-Böhler/Brigittenau unter einem organisatorischen Dach startete das AUVA-Traumazentrum Wien am 1. Jänner 2018....

2018: Umstrukturierung der österreichischen Sozialversicherung

Mit dem Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) vom 22.12. 2018 erfolgt die Umstrukturierung der österreichischen Sozialversicherung.

Zu den zentralen Änderungen zählen...

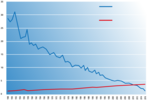

2017: Historischer Tiefstand in der Arbeitsunfall-Statistik

Die Arbeitsunfall-Statistik von 2017 verzeichnete 106 tödliche Arbeitsunfälle im Jahr 2016 (67 Arbeitsunfälle in engerem Sinn und 39 Wegunfälle). Mit dem niedrigsten Wert seit...

2016: ELGA in der AUVA

Am 24. 06. 2016 begann der Einsatz der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) in den Einrichtungen der AUVA, in den Traumazentren Wien mit den beiden Standorten Meidling und...

2016: Heeresentschädigung wurde der AUVA übertragen

Seit 1. Juli 2016 fällt die Heeresentschädigung in die Zuständigkeit der AUVA und wird nach den Vorschriften der Unfallversicherung geregelt.

2014: Das Rehabilitationszentrum Häring

Im Dezember 2014 wurde das Rehabilitationszentrum Häring nach mehrjährigem Umbau neu eröffnet. Es ist eines der modernsten Europas und widmet sich der Rehabilitation und...

2014: Senkung des Beitragssatzes

Nach der Senkung des Beitragssatzes zur Unfallversicherung für Unternehmen von 1,4 auf 1,3 Prozent mit 1. Juli 2014 betrug der Einnahmenverlust für die AUVA rund 90 Millionen...

2012: Der „Mausarm“ als Berufskrankheit

Seit 1928 bezieht sich der Schutz der Unfallversicherung nicht nur auf Arbeitsunfälle sondern auch auf Berufskrankheiten. Welche Krankheit als Berufskrankheit anerkannt wird,...

2012: Die modernste Intensivbettenstation Österreichs

Anfang September 2012 eröffnete das AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling die modernste Intensivbettenstation Österreichs. Als eines der größten Unfallkrankenhäuser Österreichs werden...

2010: Sicherheit für die Kleinsten

Seit dem Schuljahr 2010/2011 sind auch Kindergartenkinder im letzten Jahr vor der Schulpflicht unfallversichert. Die AUVA bietet Medien, Projekte und Programme für die ganz jungen...

2007: Kampagne „BABA UND FALL NET!“

Sturzunfälle dominieren die jährlichen Unfallstatistiken. Im Herbst 2007 startete die österreichweite !GIB ACHT-Kampagne „BABA UND FALL NET!“ Sie soll Menschen in Beruf und Schule...

2005: Neubau des AUVA-Unfallkrankenhauses Linz

Der Neubau des Unfallkrankenhauses Linz wurde 2005 eröffnet. Neben der Globalversorgung von Unfallverletzten bilden die Versorgung von Brandverletzten (mit bis zu 100-prozentiger...

AUVAsicher: Betreuung für Klein- und Mittelbetriebe

Mit der Einrichtung der AUVAsicher – Präventionszentren 1999 unterstützt die AUVA Klein- und Mittelbetriebe bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet der Prävention....

Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler wird modernisiert

1996 wurde das Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler vollkommen erneuert und mit modernster Technologie versehen dem Betrieb übergeben.

1995: Digitalisierte Röntgenbilder

1995 wurde mit der Einführung von PACS (Picture Archiving and Communication System) in den Unfallkrankenhäusern und Rehabilitationszentren der AUVA begonnen. Dabei handelt es sich...

1992: Krankenhausleitsystem ASTRA

1992 wurde im Unfallkrankenhaus Linz das Patientenleitsystem ASTRA (Administrations- und Steuerprogramm für Rehabilitationszentren und Akutkrankenhäuser) in Betrieb genommen....

1990: Öffentlichkeitsarbeit für Sozialversicherungsträger

Mit der 48. Novelle zum ASVG erhielten die Sozialversicherungsträger die gesetzliche Ermächtigung, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

1989: Richtlinien für Rehabilitation

1989 traten die AUVA-Rehab-Richtlinien in Kraft. Der Schwerpunkt der Rehabilitationsarbeit wurde auf Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation gelegt. Diese Entwicklung erwies...

Ein Hubschrauberlandeplatz für das Unfallkrankenhaus Linz

1988 wurde an der nahegelegenen Lenaustraße ein Hubschrauberlandeplatz errichtet.

1986: Rehabilitationszentrum Weißer Hof

Am 1. Juli 1983 wurde mit dem Bau des Rehabilitationszentrums Weißer Hof begonnen, drei Jahre später, am 10. Oktober 1986, fand die Eröffnung statt. Mit 200 Betten ist der Weiße...

1983: Pilotstudie Hubschrauberrettung

1983 startete die Pilotstudie „Hubschrauberrettung Salzburg“, ein Gemeinschaftsprojekt der AUVA, des Ministeriums für Inneres, des Landes Salzburg und des Österreichischen Roten...

1982: Das Unfallkrankenhaus Kalwang wird übernommen

1982 kaufte die AUVA das 1912 bis 1917 vom Großindustriellen Rudolf von Gutmann errichtete und als Heilstätte für seine Beschäftigten bestimmte Gebäude in Kalwang. 1986 beschloss...

1981: Neues Unfallkrankenhaus Graz

Nach siebenjähriger Bauzeit wurde das neue Unfallkrankenhaus in Graz-Eggenberg eröffnet und mit einer Kapazität von 220 Betten in Betrieb genommen.

1980: Zusammenarbeit zwischen Unfallversicherung und Rettung

Mit der 34. Novelle zum ASVG wurde die bereits bestehende Zusammenarbeit der Unfallversicherungsträger mit den Rettungsdiensten gesetzlich verankert.

1978: Erziehung zur Sicherheit

Seit 1977 sind auch SchülerInnen und StudententInnen bei der AUVA unfallversichert. 1978 gab der Unfallverhütungsdienst im Rahmen der Schüler- und Studentenversicherung ein neues...

1977: Forschungs- und Verwaltungszentrum der AUVA

Das Gebäude der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wurde in den Jahren 1972 bis 1977 von Kurt Hlaweniczka erbaut und am 6. Mai 1977 eröffnet. Bei dem Haus handelt es sich um...

Eröffnung des Rehabilitationszentrums Häring

Nach vierjähriger Bauzeit nahm am 1. Juni 1973 das Rehabilitationszentrum der AUVA Häring seinen Betrieb auf. Der Schwerpunkt des RZ Härings ist die Rehabilitation von Patienten...

1972: Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler

Am 9. November 1972 wurde das nach dem Begründer der Unfallchirurgie benannte neue Unfallkrankenhaus „Lorenz Böhler " eröffnet - als das modernste Arbeitsunfallkrankenhaus...

1968: Das Rehabilitationszentrum (RZ) Meidling geht in Betrieb

1968 nahm das Rehabilitationszentrum Meidling seinen Betrieb auf. Es widmet sich hauptsächlich der Rehabilitation von Menschen mit Schädel-Hirn-Traumata. Aufgrund seiner...

1966: Medizinische Dokumentation

Seit 1. Jänner 1966 gibt es die „Medizinische Dokumentation“ in der Zentrale der AUVA. Alle personellen, anamnestischen, diagnostischen und therapeutischen Daten jedes Patienten...

1965: Zeitschrift „Betriebssicherheit“

Das „Nachrichtenblatt für Unfallverhütung“ wurde durch die Zeitschrift „Betriebssicherheit“ ersetzt.

Die neu gestaltete Zeitschrift ist wesentlich umfangreicher und die Auflage...

1964: Erste elektronische Datenverarbeitungsanlage

1964 begann für die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt der Einstieg in die Computerwelt. Die erste EDV-Anlage, ein Großrechner 1440 von IBM, kurz „EDVA“ genannt, hatte...

1962: Gesetzlicher Auftrag zur „Rehabilitation“

Mit der 9. Novelle zum ASVG wurde der Begriff „Rehabilitation“ wird in den Gesetzestext aufgenommen. Die Unfallversicherungsträger wurden ermächtigt, Rehabilitations-maßnahmen...

1961: Die AUVA gründet eine Lärmbekämpfungsstelle

Seit mehr als 50 Jahren zählt Lärmschwerhörigkeit zu den häufigsten Berufskrankheiten. Lärmschutz und Prävention zählen daher zu den Kernaufgaben der Unfallverhütung....

1960: Symbolfigur Benjamin

1960 wurde „Benjamin“ der Öffentlichkeit vorgestellt - die Symbolfigur für Unfallverhütung und Warnung vor Unfallgefahren.

1957: Silikosekurheim Tobelbad

Am 1. Oktober 1959 wurde das Silikosekurheim der AUVA in Tobelbad eröffnet. Ausgestattet mit den damals modernsten Untersuchungs- und Behandlungseinrichtungen und unter der...

1958: Aktion „Fort mit Menschenfallen“

Auch 1958 rangierte das Thema „Sturz und Fall“ im Spitzenfeld der Unfallstatistik. Im Zuge der Aktion „Fort mit Menschenfallen“ wurden drei Filme gezeigt: dreimal täglich in 200...

1965: ASVG und Eröffnung des Arbeitsunfallkrankenhauses "Am Wienerberg"

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz löste das Arbeiter-Unfallversicherungsgesetz ab; es regelt seit 1956 auch die Unfallversicherung, ihre Aufgaben wie Unfallverhütung und...

1955: Ausbildungsstätten im Sinne des Ärztegesetzes

Mit dem Erlass des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 16. August 1955 wurden die Arbeitsunfallkrankenhäuser Wien, Graz, Linz und Salzburg als ärztliche...

1954: Zusammenarbeit der Unfallkrankenhäuser und der Rehabilitationszentren

Errichtung einer Chefärztlichen Station zur Überwachung und Verbesserung der Zusammenarbeit der Unfallkrankenhäuser und der Rehabilitationszentren, Bestellung eines Chefarztes für...

1951: Unfallkrankenhaus Linz

1951 wurde das (ursprüngliche) Unfallkrankenhaus Linz fertiggestellt; als erstes Unfallkrankenhaus, das die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt nach dem Zweiten Weltkrieg...

1951: Facharzt für Unfallchirurgie

Die Etablierung der Unfallchirurgie als selbstständige chirurgische Disziplin geht insbesondere auch auf das Engagement von Dr. Lorenz Böhler zurück. Seit 1951 gibt es in...

1950: Sicherheitstechnische Prüfstelle

1950 wurde die Sicherheitstechnische Prüfstelle eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die Qualität von Schutzausrüstungen und Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsgurte,...

1949: Gründung der „Österreichischen Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle“ (ÖSBS)

1949 wurde die „Österreichischen Staub-(Silikose-)Bekämpfungsstelle“ (ÖSBS) unter organisatorischer und finanzieller Beteiligung der AUVA gegründet. Sie beschäftigt sich auch...

1948: Arbeitskreis Sicherheitstechnik und die "Sichere Arbeit"

1948 konstituierte sich der Arbeitskreis Sicherheitstechnik. Sicherheitstechniker aus Ämtern, Forschungsstätten, Schulen und Betrieben machten es sich zur Aufgabe, Wissen zu...

1947: „Nachrichtenblatt für Unfallverhütung“

Der Unfallverhütungsdienst der Unfallversicherungsanstalt gab eine erste Zeitschrift heraus: das „Nachrichtenblatt für Unfallverhütung“.

1945: Wiederherstellung der österreichischen Sozialversicherung

1945 erfolgte die Wiederherstellung der österreichischen Sozialversicherung. Auch die österreichische Unfallversicherung nahm ihren Betrieb wieder auf. Viktor Hendrych richtete...

1937: Unfallverhütung wird Pflicht

Unter dem Bundesminister für soziale Verwaltung, Dr. Josef Resch, wurde am 24. Dezember 1937 mit der zweiten Novelle zum Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG) die...

1934: Berufsgenossenschaften für Österreich

In Österreich, als Ostmark ein Teil von NS-Deutschland, wurden Berufsgenossenschaften eingerichtet und die deutschen Gesetze und Vorschriften zur Anwendung gebracht. Dazu zählten...

1929: „Die Technik der Knochenbruchbehandlung“

1929 wurde Lorenz Böhlers Lehrbuch „Die Technik der Knochenbruchbehandlung“ erstmals veröffentlicht und als "Bibel" der modernen Frakturtherapie im Laufe der Jahre immer wieder...

1928: Berufskrankheiten werden Arbeitsunfällen gleichgestellt

Als 1889 das Gesetz betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter in Kraft trat, waren die Menschen nur gegen Arbeitsunfälle versichert; erst mit der 17. Novelle zum...

1926: Österreichische Zentralstelle für Unfallverhütung

Am 18. November 1926 wurde die Österreichische Zentralstelle für Unfallverhütung (ZEFU) eingerichtet. Die Unfallverhütung war damals noch kein gesetzlicher Auftrag der...

1925: Das Unfallkrankenhaus in der Webergasse geht in Betrieb

1923 fiel unter Direktor Hofrat Dr. Hans Hendrych der Beschluss zur Errichtung eines eigenen Unfallkrankenhauses. Man wählte dafür das Gebäude der...

1920: Das Invalidenbeschäftigungsgesetz

Mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und in die Gesellschaft verpflichtete das Invalidenbeschäftigungsgesetz vom 1. Oktober 1920 Betriebe zur Einstellung von...

1919: Heilerfolg und Kostensenkung

Im Herbst 1919 stellte Dr. Lorenz Böhler dem Direktor der A.U.V.A., Hofrat Karl Kögler, die vollständige Wiederherstellung von Verletzten durch planmäßige Behandlung in Aussicht....

1917: Das k. k. Ministerium für Volksgesundheit

1917 wurde - als erstes in Europa - das k. k. Ministerium für Volksgesundheit gegründet. Nach Ausrufung der Republik Deutsch-Österreich wurde es bis 15. März 1919 als Staatsamt...

1916: Lorenz Böhlers Kriegslazarett

Dr. Lorenz Böhler, der als „Vater der Unfallchirurgie“ Weltruhm erlangen sollte, leitete während des Ersten Weltkriegs (ab 1916) die chirurgische Abteilung des Reservelazaretts in...

1914: Unfallversicherung für Bergarbeiter

Mit den Bruderladen und Knappschaftskassen gab es bereits seit dem Mittelalter Einrichtungen zur Unterstützung von Bergleuten bei Unfall, Krankheit, Invalidität oder Tod. 1854 kam...

1914: Blut auf Vorrat lagern

1914 gelang es dem deutsch-amerikanischen Chirurgen Richard Lewisohn (1875–1961) vom Mount Sinai Hospital in New York erstmals, Blut mithilfe blutverdünnender Substanzen vor der...

1913: Vorschriften zum Schutz des Lebens und der Gesundheit

Bereits 1859 hatte die Gewerbeordnung die Arbeitszeit von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt. 1885 wurde mit der zweiten Novelle der Gewerbeordnung erstmals das Höchstmaß der...

1911: Die Internationale Hygiene-Ausstellung in Dresden

Die Internationale Hygiene-Ausstellung 1911 in Dresden hatte das Ziel, „… einmal im großen Stile eine Belehrung der Allgemeinheit über die Gesundheitspflege zu unternehmen“. Die...

1909: Erste Unfallstationen in Wien

1909 wurden im Wiener Allgemeinen Krankenhaus an der I. und II. Universitätsklinik für Chirurgie die ersten Unfallstationen der Welt eingerichtet. Die Klinikvorstände waren Dr....

1908: Franz Kafka und die Gefahrenklassen

Franz Kafka, der später als Schriftsteller Weltruhm erlangen sollte, verbrachte fast sein ganzes Berufsleben (1908 bis 1922) als Jurist bei der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt...

1906: Gefahren des Stroms

Der Arzt Dr. Stefan Jellinek (*1871,†1968) begründete das Fach der „Elektropathologie“. 1906 trat Dr. Jellinek mit seiner „Elektropathologischen Ausstellung“ im Rahmen der...

1905: Pionier der Arbeitsmedizin: Dr. Ludwig Teleky

Zeit seines Lebens widmete sich Dr. Ludwig Teleky, Pionier der Arbeitsmedizin, der Verhütung und Behandlung von „gewerblichen Vergiftungen“ - jenen Erkrankungen, die bei der...

1903: Erste orthopädische Behandlung von Opfern nach Arbeitsunfällen

1903 begann Prof. Dr. Arnold Wittek, Pionier auf dem Gebiet der Rehabilitation, mit der orthopädischen Behandlung von Arbeitsunfallopfern in Graz.

1901: Entdeckung der Blutgruppen

Der österreichische Arzt Karl Landsteiner entdeckte die Existenz von Blutgruppen, klassifizierte sie in A, B und 0 und kam durch seine Forschungen zu dem Ergebnis, dass...

1900: Unfallverhütungskommission

Die Unfallverhütung zählte in den ersten vierzig Jahren ihres Bestehens noch nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben der Arbeiter-Unfallversicherung, wurde aber...

1895: Entdeckung der Röntgenstrahlen

Der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) entdeckte am 8. November 1895 die „X-Strahlen“, später nach ihm „Röntgenstrahlen“ benannt. Dafür erhielt er 1901 den...

1894: Ausdehnungsgesetz

1894 wurde die Versicherungspflicht stark erweitert. Sie umfasste nunmehr auch Eisenbahngesellschaften, Transportunternehmen zu Wasser und zu Land, Betriebe der Straßen- und...

1890: Museum für Gewerbehygiene und Arbeitsschutz

Um über Möglichkeiten der Unfallverhütung zu informieren, gründete Zentral-Gewerbeinspektor Dr. Franz Migerka ein Museum für Gewerbehygiene und Arbeitsschutz, das 1890 eröffnet...

1887: Das Gesetz betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter

Das Gesetz vom 28. Dezember 1887, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, war das erste Sozialversicherungsgesetz, das in der österreichischen Reichshälfte der k. u. k....

1885: Kaiserliche Botschaft

Die Besserung der Lage der Industriearbeiter war in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts ein Anliegen aller im Reichsrat vertretenen Parteien. In seiner Rede zur Eröffnung des...

2000 - heute

1950 - 1999

1900 - 1949

1850 - 1899

1800 -1849

1700 - 1799

1500 - 1699

1300 - 1499

1000 - 1299

500 - 999

205 v.Chr. - 499 n.Chr.

2019: Der „Ibiza-Skandal“

Der Skandal um das „Ibiza-Video“ führte im Mai 2019 zum Ende der Regierungskoalition von ÖVP und FPÖ. Aufgrund des kompromittierenden Videomaterials mussten Vizekanzler und...

2017: Wechsel der Landeshauptleute

Nach fast 25 Jahren als Landeshauptmann in Niederösterreich übergab Erwin Pröll (ÖVP) am 19. April 2017 offiziell das Amt an seine Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner.

Josef...

Nationalratswahl vom 15. Oktober 2017

Nach der Wahl gingen die beiden Parteien ÖVP (31,5% ) und FPÖ (26%) eine Koalition ein. Die SPÖ mit 26,9% ging in die Opposition. Dem Wahlergebnis der ÖVP entsprechend wurde der...

2016: Anfechtung der Bundespräsidentenwahl

Die FPÖ focht das Ergebnis der Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai 2016 an und bekam im Juli durch den Verfassungsgerichtshof Recht. Das Ergebnis der Stichwahl wurde damit...

2016: Panda – Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn