Geschichte der sozialen Sicherung

Die modernen Sozialversicherungen bieten dem einzelnen Menschen Schutz für die Wechselfälle des Lebens, wie etwa Unfall, Krankheit, Alter bzw. altersbedingter Erwerbsunfähigkeit und Tod des Versorgers bzw. der Versorgerin. Diese „Wechselfälle des Lebens“ sind Bestandteil menschlicher Existenz. Soziale Sicherung war daher immer schon die Voraussetzung für das Überleben des einzelnen Menschen wie auch der Gruppe („sozialer Friede“). Die Geschichte zeigt, dass die individuelle Vorsorge niemals zureichend gewesen ist. Daher war es immer die gesellschaftliche Gruppe als Solidargemeinschaft, die dem einzelnen Menschen im Notfall Unterstützung und Hilfe bieten konnte.

Formen und Prinzipien sozialer Sicherung waren und sind von der Wirtschaftsweise und der politisch-rechtlichen Gestaltung des Zusammenlebens („soziales Gefüge“) abhängig. Die Idee des Solidarprinzips, innerhalb einer Gruppe einen Risikoausgleich herzustellen, ist keineswegs neu: Der einzelne Mensch, der durch Unfall, Krankheit oder altersbedingt nicht in der Lage ist, durch Erwerbsarbeit sein Einkommen aufrecht zu erhalten, erhält die nötigen Mittel durch eine Form von „Umverteilung“.

Anders als bei der Kranken- und Pensionsversicherung, die durch Beiträge der Beschäftigten finanziert werden, erfolgt die Finanzierung der Leistungen aus der Unfallversicherung durch Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Grund dafür sind die Versicherungsfälle wie Arbeitsunfälle bzw. Berufskrankheiten, die sich im Zusammenhang mit der Arbeit ergeben. Anstatt Schadensersatzansprüche zu stellen, wie das vor Schaffung der Unfallversicherung möglich war, erfolgt die soziale Sicherung in Form von Geld- und Sachleistungen (Spitalsaufenthalte, Operationen, Rehabilitation). Auch für die Unfallversicherung gelten die Prinzipien der Solidargemeinschaft.

Geschichte der sozialen Sicherung - Von der Familie zum Staat

Soziale Sicherung in archaischen Gesellschaften

Zuallererst Familienaufgabe ...

Soziale Sicherung war immer und überall in der Geschichte der Menschheit zuallererst Familienaufgabe. Unterstützung und Beistand oder Hilfe in der Not fand der Mensch im Kreise seiner nächsten Angehörigen, also bei jenen Menschen, mit denen er zusammenlebte.

Für vorindustrielle „archaische“ Gesellschaften war der Personenverband der Clans bzw. der Sippe die ausreichend große und stabile Solidargemeinschaft, die jenen Überschuss an „Lebensmitteln“ in weitestem Sinn produzieren konnte, das im Bedarfsfall abgegeben werden konnte, ohne die Gruppe zu gefährden.

Wirtschaftliche Bedingungen der sozialen Sicherung

Archaische Gesellschaften sind gekennzeichnet durch geringe technische Entwicklung, geringfügige Differenzierung in Schichten und Klassen, so wie flache Hierarchien. Die Menschen lebten vorrangig von Ackerbau und Viehzucht, verfügten nur über einfache technische Hilfsmittel und waren vorwiegend auf menschliche Arbeitskraft angewiesen.

Formen der sozialen Sicherung

Anfangs beschränkte sich die Versorgung alter, kranker bzw. arbeitsunfähiger Personen auf ihre Rettung vor dem Verhungern.

Verwandtschaftsethik als Basis des Überlebens

Als primäre Trägerin der sozialen Sicherung spielte die (Bluts-) Verwandtschaft in den vorindustriellen „archaischen“ Gesellschaften eine herausragende Rolle. Daher galt die Unterstützung der hilfsbedürftigen Angehörigen als Pflicht.

Soziale Sicherung in feudalen Gesellschaften

Wirtschaftliche Grundlagen

Auch im Zeitalter des Feudalismus dominierte die Landwirtschaft: 90% der Gesamtbevölkerung lebten zu Beginn der feudalen Epoche auf dem Land; am Ende dieser Periode waren es immer noch 70%. Grundelement der ländlichen Produktion war die bäuerliche Hauswirtschaft. Die Gemeinschaft des Fronhofverbandes umfasste – je nach Größe des Hofes und dem Bedarf an Arbeitskräften – neben der Kernfamilie des Bauern auch eine unterschiedlich große Zahl fremder, also nicht verwandter Personen wie das Gesinde - je nach der Größe des Hofs und dem Bedarf an Arbeitskräften. Gearbeitet wurde entweder im Kollektiv (Hausbau, Rodung) oder arbeitsteilig.

Organisation der Arbeit

Die Mehrzahl der Menschen gehörte Grundherrschaften an. Als „Grundholde“ oder „Hintersassen“ bearbeiteten sie das Land, das der Grundherr ihnen gegen Abgaben und Dienste (Frondienste) zur Verfügung stellte (als „Untereigentum“, das heißt mit mehr oder weniger weit gefassten Nutzungsrechten). Die Handlungsfreiheit der bäuerlichen Bevölkerung war durch Abgaben und Dienste zwar eingeschränkt, aber nicht gänzlich beseitigt.

Die Schicht der Adeligen bildete 2 bis 8% der Gesamtbevölkerung. Der Adel war von körperlicher Arbeit befreit; mit dem Monopol zur Waffenführung ging allerdings die Pflicht zum Kriegsdienst („Heergang“) einher. Diese Aufgabenteilung ermöglichte der bäuerlichen Bevölkerung eine weitgehende Entlastung vom Kriegsdienst, was der landwirtschaftlichen Produktion zugutekam.

Der Adel als führende Gesellschaftsschicht war zur Ausübung hoheitlicher Rechte (Steuereinhebung, Verwaltung, Ausübung niederer Gerichtsbarkeit) befugt und bestimmte vorrangig die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse des Mittelalters.

Seit dem 8. Jahrhundert stieg die Produktion von Nahrungsmitteln durch die Intensivierung des Ackerbaus als Folge technischer Innovationen.

Die Produktion von Überschüssen gestattete die Freistellung einer wachsenden Anzahl von Menschen von bäuerlicher Arbeit und lieferte damit die materielle Grundlage für die Entfaltung von Handel und Gewerbe sowie für die Gründung und Expansion vieler Städte im 11. und 12. Jahrhundert.

Formen der sozialen Sicherung in der feudalen Gesellschaft

Mit der Bildung unterschiedlicher Interessensgruppen mit erweiterten Aufgabenkreisen wurden die soziale Belange nunmehr von Hausgemeinschaften und Genossenschaftsverbänden wahrgenommen.

Die herrschaftliche Schutzgewalt als Wurzel der Fürsorgepflicht

Charakteristisch für die feudale Epoche des mittelalterlichen Europas war die Etablierung und Verfestigung von Herrschaftsstrukturen im Rahmen der feudalen Grundherrschaften.

Als Haushaltsvorstand übte der (in der Regel adelige) Grundherr die „Muntgewalt“ („Schutzgewalt“) über den Personenverband („familia“) aus.

Der althochdeutsche Begriff „mundo“ (von germanisch: munt ‚Hand, Schutz‘) steht für „Schirm, Schutz, Gewalt“ und geht auf die Wehrverfassung des frühen Mittelalters zurück. Diese besagte, dass freie Männer das Recht zur Führung von Waffen mit dem Zeitpunkt der Mündigkeit erlangten. Als mündig galt, wer sich selbst mit der Waffe schützen konnte.

Basierend auf dieser Wehrverfassung bildeten Schutz und Abhängigkeit die beiden Seiten einer Medaille. Die Dienstpflicht war vielfach „ungemessen“, das heißt unbegrenzt. Erst mit dem Untertanenpatent von 1781 wurde die „grundherrschaftliche Prügelstrafe“ per Gesetz verboten.“

Hausgemeinschaften kamen bei Unfällen, Krankheit oder Tod von Personen mit Versorgungspflichten (beispielsweise für Kinder) zum Tragen. Von der Leistungsfähigkeit der gesamten Hausgemeinschaft hing es ab, wieweit der Einzelne unterstützt und mitversorgt werden konnte. Das System erreichte seine Grenzen bei Katastrophen wie Missernten, Epidemien etc.

Solidargemeinschaften der "Nachbarschaften"

Wichtig für die Lebensbewältigung der Menschen war die Einbindung in das soziale Netz der Nachbarschaft. Als „Nachbarschaften“ bezeichnete man im Mittelalter lokale Gemeinschaften wie Siedlergemeinschaften oder sog. „Markgenossenschaften“, die als Vorläuferinnen der Gemeinden eigene rudimentäre Formen von Verfassung aufwiesen. Die „Nachbarschaft“ verwaltete sich selbst. Rechte und Pflichten wurden schon im Mittelalter schriftlich in sogenannten Weistümern festgehalten, die auf dem Gewohnheitsrecht basierten.

Die nachbarschaftlichen Personenverbände übten wichtige öffentliche Funktionen aus, wie etwa die Aufsicht über die Nutzung des Gemeinbesitzes („Allmende“). Darüber hinaus haftete die „Genossenschaft“ für ihre Mitglieder. Versammlungen wurden abgehalten, auf denen man Beschlüsse für das Gemeinwohl fasste.

Soziale Sicherung im Rahmen der Genossenschaften, Gilden und Zünfte

Mit der Entwicklung von Handel und Gewerbe im Rahmen der sich entfaltenden Stadtwirtschaft im Hochmittelalter ergaben sich neue Möglichkeiten des Erwerbs, aber auch neue Risiken. Gilden und Zünfte wurden als berufsgruppenspezifische Zusammenschlüsse zwischen Personen gebildet, die von den gleichen Risiken bedroht waren.

Zunächst waren es Fernhändler so wie auch Fernhändlerinnen, die sich zu Hansen und Gilden zusammenschlossen, um sich gegen die Risiken von Krankheit, Schiffbruch, Verlust der Waren etc. zu versichern. Für die Dauer der Reise bildeten sie Schwurverbände und verpflichteten sich unter Eid zu gegenseitiger Hilfe. Vergleichbares gab es bei den früh organisierten Bergleuten, die Zechen bildeten. Dieses System übernahmen viele Handwerke mit ihren Zünften.

Personenverbände die weder auf Herrschaft noch auf Blutsverwandtschaft beruhten, sondern auf freiwilliger Basis unter Gleichberechtigten zustande kamen, hatte es bereits im Altertum in zahlreichen Kulturen gegeben: Handwerkervereinigungen im alten Ägypten, Eranos-Vereine in der griechischen Antike, die Berufsverbände der „collegiae“ im alten Rom. Genossenschaftliche Verbände gab es bei den Kelten (z. B. im Raum des heutigen Großbritanniens). Bei den Germanen reichen die Anfänge der genossenschaftlichen Zusammenschlüsse zurück bis zur selbstorganisierten gemeinschaftlichen Viehhaltung und Weidebewirtschaftung (sog. Markgenossenschaften). Der Begriff Genossenschaft wurzelt im altdeutschen Wort „noz” (= Vieh). Als Genossen („Ginoz”) wurden jene Menschen bezeichnet die Anteil am Vieh bzw. einer Viehweide hatten.

Die freien oder „gewillkürten“ Genossenschaften wurden durch Eid als feierliche Willensbekundung begründet. Der älteste Nachweis für diese sogenannte Gilde findet sich im Kapitular (hoheitliche Anordnung) von Herstal (heute: Liege in Belgien) aus dem Jahr 779 unter Karl dem Großen. Die Gilde war eine religiöse Gemeinschaft, hatte einen Schutzpatron und nahm neben religiösen auch gesellige, sittliche, privatrechtliche und politische Aufgaben wahr. Die Gilden (auch Bruderschaft oder „confraternitas“ genannt) finanzierten sich durch regelmäßige Beiträge und unterstützten erkrankte, verarmte oder notleidende Mitglieder. Beschlüsse wurden auf den (regelmäßigen und anlassbezogenen) Versammlungen aller Vollgenossen gefasst. Es gab einen besonderen Gildefrieden und ein Gilderecht.

Die Mitgliedschaft war für die einzelnen Mitglieder oft mit massiven Einschränkungen verbunden.

Die seit dem 11. Jahrhundert in den Städten nachweisbaren Zünfte waren organisierte, obrigkeitlich anerkannte Verbände der selbstständigen Handwerkerinnen und Handwerker, die ihren Mitgliedern das Recht zur Ausübung eines bestimmten Gewerbes sicherten und deren wirtschaftliche und politische Interessen nach außen vertraten. Volles Genossenrecht besaßen nur die Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister, doch zählten auch Lehrlinge und Gesellen zur Zunft, ebenso wie Meisterfrauen und Witwen.

Vorrangiges Ziel der Zünfte war die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen – die „Garantie der Nahrung“: Um das ausreichende Einkommen der Mitglieder zu sichern, wurde der Wettbewerb durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Vorschriften so weit wie möglich eingeschränkt. Die Zahl der zugelassenen Handwerkerinnen und Handwerker wurde durch den Zunftzwang begrenzt; durch einheitliche Preisgestaltung wurde die Konkurrenz ausgeschaltet; Preise, Löhne, Anzahl der Arbeitskräfte je Betrieb wurden vereinheitlicht und festgelegt. Damit erreichten die Zünfte einen Schutz vor den Risiken des freien Marktes. Der Monopolcharakter vieler Maßnahmen ging allerdings auf Kosten wirtschaftlicher Entwicklungsdynamik.

Alterssicherung im städtischen Raum

Aufgrund der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit war die durchschnittliche Lebenserwartung im Hoch- und Spätmittealter gering. Der Anteil der unter Fünfzehnjährigen überwog den Anteil der über 65-jährigen bei weitem. Wer allerdings das Erwachsenenalter erreichte, hatte durchaus Chancen auf ein höheres Alter. Altersbedingt aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, war für einen Großteil der Bevölkerung nicht an eine bestimmte Altersgrenze gebunden, sondern an die individuelle Arbeitsfähigkeit und die Vermögensverhältnisse.

Das Bürgerspital

Auf dem Land wurden Alte und Kranke meist in den bäuerlichen Hausgemeinschaften betreut. In den Städten fehlten diese Möglichkeiten oft. Die Unterkunft, Verpflegung und Betreuung alter, hilfsbedürftiger bzw. mittelloser Menschen ohne Angehörige in Städten erfolgte in Bürgerspitälern, die vom Stadtrat, von Stifterinnen und Stiftern finanzierten wurden. Aber auch wohlhabende Bürgerinnen und Bürger erwarben sich das Anrecht auf einen Platz und erfuhren als Pfründerin bzw. Pfründner eine bevorzugte Behandlung. Reiche Menschen wurden von ihrem Personal zu Hause versorgt.

Normen und Werte

Wie in den meisten Kulturen waren auch im christlichen Abendland die Familienverbände die kleinste, aber wichtigste Keimzelle der Gemeinschaft. Viele familiäre Aufgaben wurden erst allmählich an außenstehende Institutionen übertragen. Die Einbettung des einzelnen Menschen in die Geborgenheit des sozialen Netzwerkes der Verwandtschaft bot jedoch große Vorteile und blieb lebensnotwendig.

Lange Zeit wurden Heiraten hauptsächlich aus wirtschaftlichen oder politischen Erwägungen und von Angehörigen arrangiert. Zuneigung spielte eine untergeordnete Rolle. Die Zahl unverheirateter Personen ohne die Möglichkeit der Gründung eines eigenen Hausstands war hoch, ebenso wie die Zahl unehelicher Kinder.

Nachwuchs spielte in Zeiten ohne soziale Sicherung eine wichtige Rolle – für die Eliten zur Erhaltung der Clans und für das einfache Volk zur Nutzung als Arbeitskraft im Haushalt, auf dem Bauernhof, zur Sicherung des Besitzes und zur Vorsorge im Alter.

Hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit erforderten zahlreiche Geburten. Der Tod der Frauen im Kindbett, Infektionskrankheiten, Kriege und Arbeitsunfälle führten dazu, dass die Überlebenden „Patchworkfamilien“ bildeten, die Generationen übergreifend sein konnten. Dreigenerationenhaushalte waren nur im bäuerlichen Bereich üblich, wenn die Altbäuerinnen und Altbauern nach Hofübergabe im Ausgedinge lebten. Die (christlich geprägten) Normen und Werte in Zusammenhang mit Familie und Ehe blieben aufrecht und bestimmen heute noch die Diskussion.

Soziale Sicherung in der Zeit des Absolutismus (17. und 18. Jahrhundert)

Wirtschaftliche Bedingungen

Die Formen und Prinzipien sozialer Strukturen blieben im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert im Wesentlichen unverändert. Was sich allerdings änderte, waren die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Im 18. Jahrhundert arbeiteten 80% der Menschen in der Landwirtschaft, daneben entwickelten sich – bedingt durch den technischen Fortschritt – Gewerbebetriebe, Handel und Produktion. In den Städten entstand ein selbstbewusstes reiches Bürgertum.

Zu zwei Dritteln bildeten Inleute, Kleinhäuslerinnen und Kleinhäusler, so wie das Gesinde die bäuerliche Unterschicht.

Die Lebensbedingungen waren für die überwiegende Mehrheit der Menschen schwierig. Den Erwerbsmöglichkeiten in den Städten waren für den Großteil der Bevölkerung enge Grenzen gesetzt. Mehr noch als die zumeist kleinen Handwerksbetriebe mit bescheidener Auftragslage und geringem Absatz war die breite Schicht unselbstständiger, von ihren „Lohnherren“ abhängiger Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer für Krisen anfällig. Dazu zählten all jene, die das Gesinde in Haushalten bildeten (das bei Krankheit und Alter mittellos wurde). Auch für Taglöhnerinnen und Taglöhner entfiel in Notzeiten jede Hilfe.

Die Zahl der Armen variierte abhängig von Klimaschwankungen, Naturkatastrophen, politischen Zuständen und Kriegen. Armut war für die breite Mehrheit der Gesellschaft zumindest eine temporäre Erfahrung. Schätzungen zufolge (genaue Zahlen liegen nicht vor) lässt sich der Anteil der Armen in den Städten der frühen Neuzeit auf etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung beziffern. Der Anteil der Unterschicht an der städtischen Gesamtbevölkerung lag selten niedriger als 50% und stieg in Krisenzeiten auf bis zu 80%.

Die „gute Polizey“ – Ordnungsmaßnahmen und Kampf gegen die Bettelei

Schon im Spätmittelalter suchte man den durch viele Arme bedrohten sozialen Frieden durch Einsatz von obrigkeitlichen Ordnungshütern aufrecht zu erhalten. Bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts schuf man unter der Bezeichnung „gute Polizey“ eine Institution, die sich mehr oder weniger auf alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens erstreckte. Auch das Armenwesen wurde zunehmend zentralisiert und bürokratisiert.

Die Polizeiordnung Ferdinands I. von 1552 schrieb fest, dass die Fürsorge für die Armen den Gemeinden obliege, was eine schwere Belastung darstellte. Mit hilflosen Maßnahmen wie Bettelabzeichen und Bettelbriefen versuchte man die Massen der Bettlerinnen und Bettler in berechtigte und unberechtigte einzuteilen. „Würdige“ Arme, Alte, Kranke wurden so gut es ging unterstützt; als unwürdig erachtete Arme wurden diskriminiert, kriminalisiert, bestraft bzw. abgeschoben.

In Anbetracht der oft geringen Mittel, die den (städtischen) Gemeinden zur Verfügung standen, richtete sich die Unterstützung nicht nach dem Bedarf der Empfängerinnen und Empfänger, sondern nach den vorhandenen Ressourcen. Überlieferten Berichten zufolge, konnte man den Armen gerade einmal das Allernotwendigste an Lebensmitteln und an Brennholz zukommen lassen.

Armen-, Arbeits- und Zuchthäuser als Mittel der Erziehung zu Gewerbefleiß

Im 17. Jahrhundert erblickte man in der Erziehung der Menschen und Förderung der Arbeitsmoral einen neuen Ansatz zur Lösung des Armutsproblems, der sich nahtlos in die merkantilistischen Theorien vom Ausbau der Staatsmacht durch Schaffung einer Großindustrie fügte.

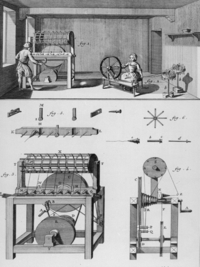

Armen-, Arbeits-, Zucht- und Waisenhäuser wurden zu einem wichtigen Instrument der erzieherischen Armenpolitik: Arme sollten sich in diesen Einrichtungen einen Teil ihres Lebensunterhaltes selbst verdienen, (Waisen-)Kinder bereits in jungen Jahren für einen „Broterwerb“ qualifiziert und arbeitsfähige Bettlerinnen und Bettler an regelmäßige Arbeit gewöhnt werden. Auf diese Weise sollten die Almosenkassen entlastet und gleichzeitig die Industrien mit billigen Arbeitskräften gefördert werden.

Arbeitsbeschaffung, und wenn nötig auch Arbeitszwang, hielt man für das geeignete Mittel, um die Unterschichten zu erziehen, gleichzeitig die Not zu lindern und die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Die Armen selbst fürchteten und verabscheuten das Arbeitshaus; sie verzichteten notfalls auf Fürsorgeleistungen, um einer Einweisung zu entgehen.

Normen und Werte

Mit dem Wandel der Wirtschaft, besonders mit der Entwicklung der Marktwirtschaft, veränderte sich das Wertesystem. Der Wirtschaftstheoretiker und Philosoph Adam Smith brachte die neue Ethik auf den Punkt.

In seiner „Theorie der ethischen Gefühle" (1759) und in „Wohlstand der Nationen" (1776) erklärte er den Eigennutz bzw. „das gleichmäßige, fortwährende und ununterbrochene Streben der Menschen nach besseren Lebensbedingungen" als „Ursache und Quelle des öffentlichen Wohlstands“. Indem die Individuen ihre eigenen Interessen verfolgten, würden sie das Gesamtwohl fördern.

Vor dem Hintergrund der Protoindustrialisierung war diese Ansicht stichhaltig und plausibel: Durch die Förderung des „Gewerbefleißes“ bzw. die Entwicklung eines neuen Arbeitsethos‘, wollte man eine „großmächtige Industrie“ aufbauen, die einen Reichtum produziert, der letztlich allen zugutekommen sollte. Dieses Ziel konnte allerdings erst im 20. Jahrhundert erreicht werden.

Die „Geburt“ des Individuums

Der deutsche Philosoph Immanuel Kant definierte die Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ Er markiert damit einen wesentlichen Wandel im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Wurde die Einzelperson im Mittelalter nur als Teil der Gemeinschaft gesehen, die sich dem Gesamtwohl unterordnen musste, gewann sie nun Gewicht als eigenständiges Einzelwesen. In der Rechtsprechung findet dieses Umdenken seine Entsprechung im Hervortreten der Person als Rechtssubjekt.

Das Individuum musste laut Kant rechtlich gesehen aus der übergeordneten gesellschaftlichen Einheit herausgelöst werden, um als politisch-rechtliche Einheit begriffen zu werden.

Mit dem ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) von 1811 wurde die persönliche Freiheit des Menschen als elementares Menschenrecht folgendermaßen festgeschrieben:

„Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet.“

Das ABGB wurde am 1. Juni 1811 als kaiserliches Patent (Gesetz) kundgemacht und trat mit 1. Jänner 1812 in den deutschen Erbländern der österreichischen Monarchie in Kraft. Das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch war nach dem französischen Code Civil von 1807 das zweitälteste Zivilrecht; es bildet bis heute die Grundlage des österreichischen Zivilrechts.

In Österreich wurde der Untertanenverband mit dem Grundentlastungspatent vom 7. September 1848 aufgehoben.

Soziale Sicherung im Zeitalter der Industrialisierung (19. Jahrhundert)

Wirtschaftliche Bedingungen der sozialen Sicherung

Das Zeitalter der Industrialisierung – eine Revolution der Gesellschaft

Unter Einsatz neuer Energien (Dampf, später Elektrizität etc.) veränderten sich die Produktions- und Arbeitsorganisationsformen. Die neuen riesigen Fabriken lösten eine unvorstellbare Massenbewegung vom Land in die Stadt aus. Mit dem Unternehmertum (Industriebürgertum) und der Arbeiterschaft formierten sich neue soziale Klassen.

Der rasche und tiefgreifende Wandel der Lebenswelten im 19. Jahrhundert brachte zunächst nur für eine Minderheit – nämlich die qualifizierte „Arbeiter-Elite“ in bestimmten Branchen – eine deutliche Verbesserung ihrer Versorgungslage. Zu bekannten existenziellen Unsicherheiten kamen neue unbekannte hinzu. Dieses Phänomen betraf nahezu alle Schichten.

Die Lebensverhältnisse, die ohnehin mehrheitlich prekär waren, wurden im Gefolge der Industrialisierung wesentlich verschärft; der Übergang von der Mangelgesellschaft zum allgemeinen Wohlstand erfolgte erst im 20. Jahrhundert.

Formen der sozialen Sicherung

Die Formen der sozialen Sicherung folgten auch im 19. Jahrhundert den beiden Entwicklungslinien der obrigkeitlichen Schutzpflicht (Hofrecht) einerseits und dem Selbsthilfeprinzip der Korporationen (Gilden, Zünfte, Innungen, Vereine) andererseits.

Von der Schutzherrschaft zur Fürsorgepflicht (der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen)

Lange Zeit ungeschriebene Tradition, fand die Krankenfürsorgepflicht im 18. und 19. Jahrhundert Eingang in diverse Gesindeordnungen (bzw. „Dienstbotenordnungen“) für die österreichischen Länder: In der Gesindeordnung für das Land Österreich ob der Enns vom 14. Mai 1756 wurde ausdrücklich bestimmt, dass der Hausvater verpflichtet sei, sein „Gesinde im Krankheitsfall nicht zu verlassen“.

In der „Nachricht an das Publikum“ vom 20. Juni 1784 anlässlich der Eröffnung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses, stellte Josef II. den Grundsatz auf, dass zwar „sieche“ und invalide Dienstpersonen der öffentlichen Armenpflege zur Last fallen, für die vorübergehend erkrankten Dienstboten hingegen deren Dienstherren zu sorgen hatten.

Ansätze zu Schutzmaßnahmen im Rahmen der Gewerbeordnung

Erste Regelungsansätze zur Unterstützung erkrankter Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter fanden sich in der Gewerbeordnung von 1859. In deren Paragraf 85 wurde die Pflicht der Dienstgeber festgelegt, gegebenenfalls sogenannte „Unterstützungskassen“ einzurichten oder einer solchen beizutreten. Die Regelungen stellten einen wichtigen Schritt innerhalb der sozialrechtlichen Entwicklung in Österreich dar, brachten de facto aber keine nennenswerten Verbesserungen.

Mit der Novellierung der Gewerbeordnung von 1883 wurde die Einrichtung einer Krankenkasse für Gewerbegenossenschaften verpflichtend festgeschrieben. Einer bereits bestehenden Krankenkasse konnte man beitreten, sofern sie den neu erlassenen Vorschriften („Statuten“) entsprach. Geregelt wurden neben Aufgaben und Funktionen unter anderem auch die Organisation, die Kompetenzen (Vorstand, Generalversammlung, Beschlussfassung), Verwaltung, Gebarung, Behördenaufsicht etc.

Das Krankengeld betrug für Männer mindestens die Hälfte des Lohns, für Frauen mindestens ein Drittel und wurde im Fall längerer Krankheitsdauer mindestens für die Zeit von dreizehn Wochen gewährt. Die Lage der Arbeiterschaft verbesserte sich auch mit der Novellierung der Gewerbeordnung nicht.

Bruderladen und Knappschaftskassen im Bergbau

Neben den Gilden und Zünften zählen die „Bruderladen“ bzw. „Knappschaftskassen“ aus dem Bergbau zu den ältesten Formen der sozialen Sicherung der Beschäftigten. Die frühzeitige Bildung dieser Fürsorgeeinrichtungen beruhte auf den großen Gefahren im Montanwesen, dem gut geschulten, schwer zu ersetzenden Personal und der wirtschaftlichen Bedeutung des Bergbaus. Die sozialen Leistungen wirkten auf die spätere Unfallversicherung beispielgebend

Fabrikkassen, Hilfskassen und „Arbeiter-Unterstützungsvereine“

Bereits im Vormärz (1815 – 1848) schlossen sich Fabrikarbeiter und -arbeiterinnen zusammen und errichteten Unterstützungskassen für Notfälle (wie z. B. Erkrankung, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität etc.). Solche Vereine gab es in der Textilindustrie, in Druckereien, bei der Form- und Modellstecherei etc. sowohl im In- und Ausland, als auch in der Stadt und auf dem „flachen Land“. Der Verdacht der Behörden, dass die Vereine sich politisch organisierten und „gewerkschaftlich“ betätigten, war nicht von der Hand zu weisen. – Die Vereine wurden samt ihren Unterstützungskassen verboten.

Das gewerkschaftliche Versicherungs- und Unterstützungswesen

Die Verabschiedung des Vereinsgesetzes im Rahmen des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Bürger im Jahre 1867 förderte die Gründung bzw. (nachträgliche) Legalisierung von „Arbeiterbildungsvereinen“. Am 6. Jänner 1868 beschloss beispielsweise der „Wiener Arbeiterbildungsverein“ (gegründet 1848) die Einrichtung der „Arbeiter-, Kranken-, Invaliden- und Unterstützungskasse“.

Die „soziale Frage“ im 19. Jahrhundert

Die traditionellen Formen der sozialen Sicherung versagten angesichts des katastrophenartig fortschreitenden Verelendungsprozesses der „arbeitenden Classen“. Mit den Forderungen nach Prävention, Prophylaxe und Hygiene sah man im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert einen Weg, den Pauperismus in den Griff zu bekommen. In den Fachgebieten der Sozialmedizin und Sozialhygiene versuchten vor allem Ärzte (wie beispielsweise Ludwig Teleky und Rudolf Virchow) die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterinnen zu verbessern.

Die aufgrund der Nationalitätenkonflikte ohnedies angespannte Lage im Vielvölkerstaat Österreich wurde durch die soziale Frage zusätzlich verschärft. Nach dem Versuch der Unterdrückung der Forderungen der Arbeiterschaft kam es in den Jahren 1879 bis 1893 unter der Regierung Taaffe (Eduard Graf Taaffe, * 1833 Wien, † 1895) zu sozialpolitischen Aktivitäten. Mit der Einführung der Kranken- und Unfallversicherung (1888/1889) wurde der Grundstein für das österreichische Sozialversicherungssystem gelegt. Mit der Festlegung des elfstündigen Höchstarbeitstages in Fabriken, einer Regelung der Arbeit von Kindern und Jugendlichen und mit Bestimmungen über Arbeitsordnung und Arbeitsverträge wurden erste Schritte zu einer staatlichen Regelung der Arbeitsverhältnisse gesetzt.

Unter Zustimmung aller im Reichsrat vertretenen Parteien wurde das Gesetz vom 28. Dezember 1887, „betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter“, als erstes Sozialversicherungsgesetz in der österreichischen Reichshälfte der k. u. k. Monarchie beschlossen. Es trat am 1. November 1889 in Kraft (Reichsgesetzblatt Nr. 1, 1889). Mit dem Gesetz erfolgte die Haftungsablöse des Arbeitsgebers – die Haftung ging auf die die neu gegründeten und von den Arbeitgebern mit Pflichtbeiträgen finanzierten Arbeiterunfallversicherungen über; Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mussten in der Folge nach einem Arbeitsunfall nicht mehr selbst für Schadenersatzansprüche aufkommen.

Mit der Einführung der Arbeiter-Unfallversicherung folgte die österreichische Monarchie dem Beispiel des Deutschen Reiches, wo unter der Regierung Bismarck kurz zuvor ebenfalls eine gesetzliche Unfallversicherung für Arbeiter eingeführt worden war.

22.01.2026 21:21 https://geschichtsportal.auva.at/geschichte-der-sozialen-sicherung